La guerre de Crimée (partie VII) : la bataille d’Inkerman et les affres du siège (novembre 1854 – mars 1855)

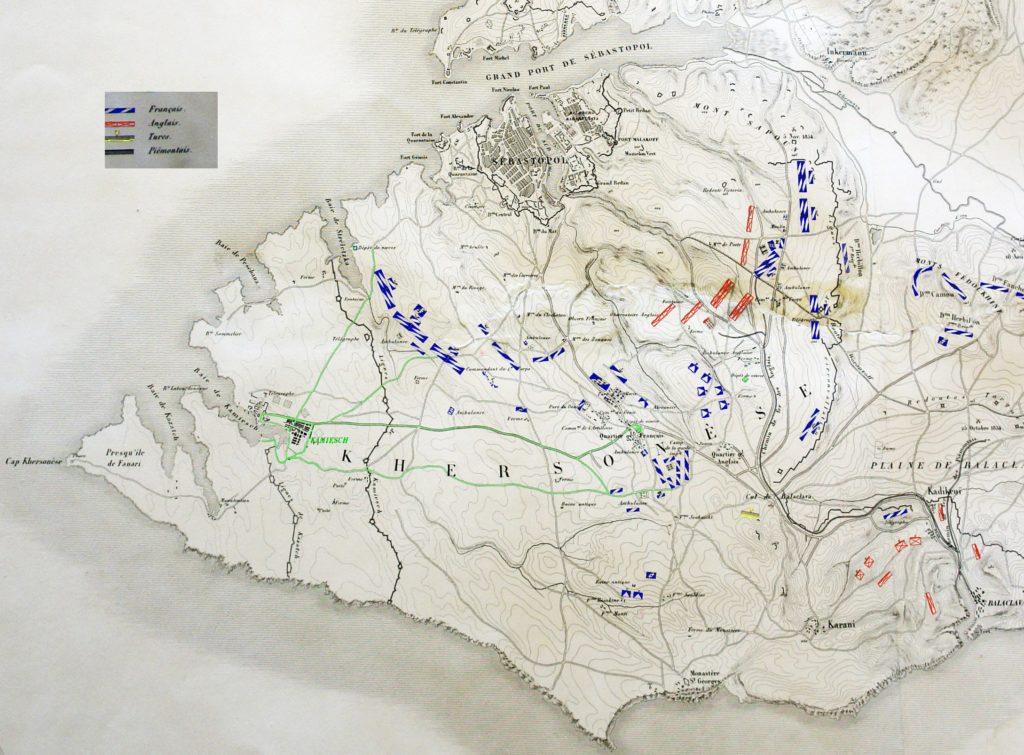

Rappel : En octobre 1854, 42 000 Français, 22 000 Britanniques et 5 000 Turcs posèrent le siège sur Sébastopol. Cette place forte de Crimée était solidement défendue par les Russes dirigés par Todleben. La crainte initiale des assiégés était un assaut immédiat des alliés destiné à enlever la ville. Les défenses de celle-ci étaient encore assez fragiles. La vision des Français et des Britanniques creusant des tranchées, préfigurant un long siège, rassura les défenseurs. Pourtant, était-ce une si judicieuse idée ? L’Empire russe n’avait-il pas vaincu Napoléon en profitant de son immense territoire en pratiquant la technique de la terre brûlée ? Cristalliser ainsi le conflit autour d’un siège, c’était permettre aux alliés de saigner à blanc les Russes en faisant jouer leur supériorité technologique. Le 17 octobre, les alliés déclenchèrent le premier bombardement, pilonnant Sébastopol du 17 au 22, en vain. Les commandants français et britannique (Canrobert et Raglan), faisant montre d’une prudence excessive, ne lancèrent aucun assaut, même lorsqu’une brèche éventra les fortifications russes. Les défenseurs, eux, s’attelaient à rebâtir les remparts chaque nuit. Le 25 octobre, l’armée russe de secours tenta d’attaquer les alliés dans leur dos. La cible déterminée fut Balaklava, la base d’opération des Britanniques. Raglan livra bataille et repoussa les Russes, notamment au prix de sa brigade légère de cavalerie inutilement gâchée. Les alliés reportèrent alors leur attention sur Sébastopol, espérant faire tomber la ville portuaire avant l’hiver. Mais la place et l’armée de secours russe venaient d’être renforcées. L’armée de secours comptait bien réitérer son attaque dans le dos des alliés.

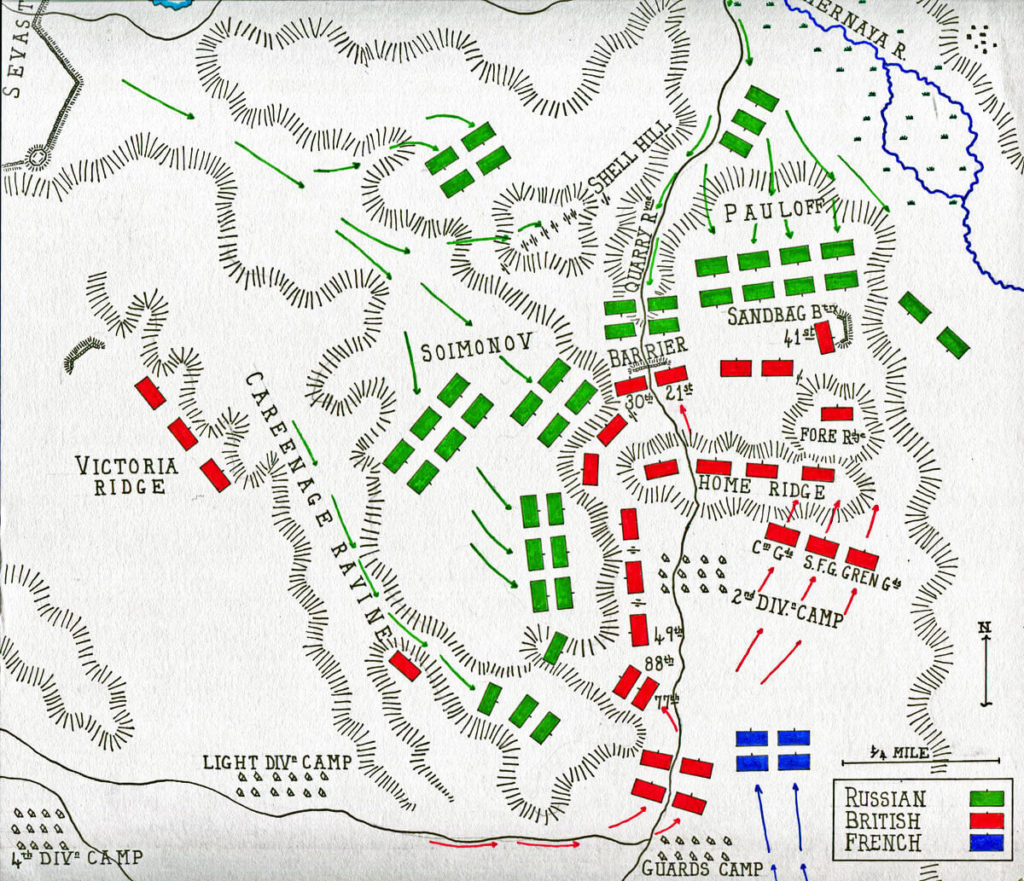

Le plan russe était simple : attaquer le secteur le plus vulnérable du corps d’observation des alliés, à la fois avec l’armée de secours et avec une sortie de Sébastopol. Ce secteur était le mont Sapoune, dont la responsabilité revenait aux Britanniques. Seulement, ces derniers, par manque d’expérience mais surtout d’effectifs, avaient délaissé la défense de cette extrémité nord/nord-est du plateau de Chersonèse. Les Russes comptaient attaquer, en somme, toute la partie britannique du corps d’observation des alliés, proche d’Inkerman ; soit 8 600 Britanniques (le corps d’observation comptait 26 000 hommes, majoritairement des Français). Pour cela, Menchikov voulait envoyer les 16 000 Russes du général Paulov (depuis le camp de l’armée de secours) et les 19 000 hommes du général Soïmonov (depuis Sébastopol) sur des Britanniques encore endormis. Seulement, le général russe Dannenberg décela une faille : le plateau visé ne permettrait pas le déploiement d’une telle masse d’hommes. Il envoya de nouveaux ordres dans la nuit à Sébastopol pour décaler l’heure et le lieu de leur intervention afin d’envelopper les Britanniques (attaquant de front et de flanc) plutôt que de simplement chercher à les noyer sous la masse. Soïmonov hésita devant ces nouveaux ordres qui n’annulaient pas les précédents de Menchikov. Il exécuta chacun des plans à moitié, annihilant les avantages des deux. Ainsi, les Russes allaient débarquer sur le plateau, mais pas en même temps et sans prendre les Britanniques de flanc.

Le matin du 5 novembre, les colonnes de Soïmonov débouchèrent les premières sur le plateau, depuis le ravin de Carénage. Paulov, qui devait emprunter des sentiers autrement plus difficiles, avait pris beaucoup de retard. Pour autant, les Russes de Soïmonov surprirent effectivement les Britanniques dans leur sommeil. Ceux-ci, d’un professionnalisme impeccable, restèrent calmes et formèrent tant bien que mal la ligne et une défense plus ou moins cohérente. Alors que la première vague russe était presque repoussée dans le ravin de Carénage, une deuxième vague, les premiers éléments de Paulov, débouchèrent du ravin des Carrières. Les Britanniques, bousculés, refusaient encore, par fierté, l’intervention des Français de Bosquet. Celui-ci avait immédiatement saisi la nature de l’attaque que subissaient ses alliés lorsqu’il avait vu, devant ses hommes, se dérouler une attaque peu crédible qui était effectivement une diversion russe.

Alors que les premiers éléments de Paulov étaient repoussés vers le ravin des Carrières, une troisième vague, le reste des troupes de Paulov, débarquèrent. Celles-ci étaient dirigées par Dannenberg. Les Britanniques étaient définitivement submergés et le combat devenait confus et sauvage. Etant à court de balles et les baïonnettes étant tordues, on essayait de s’étrangler. Les Britanniques prièrent enfin Bosquet d’intervenir. Deux de ses bataillons étaient, en fait, déjà en route. L’arrivée de ces derniers, bientôt suivis de Bosquet lui-même avec des Zouaves et des tirailleurs algériens, ralluma le moral britannique et éteignit celui des Russes. Une fois pleinement intervenu, Bosquet permit de renverser le rapport de force. Les Russes refluèrent.

Les Britanniques, qui devaient leur salut aux Français, ne tardèrent pas à s’attribuer tout le mérite de la victoire d’Inkerman tandis que Bosquet vantait un peu trop son intervention. La vérité se situe au milieu : l’intervention française fut décisive mais la résistance de l’infanterie britannique, en cruel sous-nombre, fut remarquable. Peu d’autres infanteries de l’époque auraient soutenu le choc. Quoi qu’il en soit, les Britanniques avaient perdu* 3 000 hommes ; ce qui, vu leurs effectifs, était un désastre. Le mot s’appliquait également aux Russes qui déploraient 3 000 morts, 6 000 blessés et 1 600 disparus, soit un tiers des effectifs engagés. Les Français, eux, perdirent 800 hommes. De fait, les pertes françaises furent plus grandes ce même jour dans les opérations du siège de Sébastopol. Car, alors que la bataille d’Inkerman débutait, des Russes du bastion dit de la Quarantaine attaquaient les Français, qui les repoussaient et les poursuivaient dangereusement. Cette contre-attaque française téméraire coûta 950 âmes.

*Notons que le terme de perte, militairement parlant, compte tous ceux qui sont définitivement ou momentanément hors combat : tués, blessés, malades, prisonniers, disparus.

Le 21 octobre, les Britanniques, poussés par les Français, avaient accepté de lentement reprendre les négociations. Après Balaklava et Inkerman, les alliés disposaient d’un argument de poids. Mais l’heure était encore aux canons, non aux discussions. En novembre, le prince Napoléon, lassés et prétextant une santé dégradée, quitta la Crimée. L’empereur en fut irrité : ce geste ternissait l’image de la dynastie. De fait, le prince évita de peu une affreuse tempête d’automne. Le cyclone balaya la Crimée le 14 novembre. Les hommes souffrirent, les installations du siège tombèrent en ruine sur le plateau de Chersonèse, des navires coulèrent corps et biens. L’un d’eux emmena par les fonds les vêtements chauds des Britanniques, un autre un peloton de dragons français. Pour ne rien arranger, les alliés devaient maintenant se résoudre à un siège de longue haleine et donc à affronter l’hiver russe.

Ce mois de novembre vit entrer un nouveau belligérant dans la danse : le Piémont-Sardaigne. C’était en fait une manière de faire pression sur l’Autriche qui ne s’engageait toujours pas. Car impliquer un contingent piémontais, c’était offrir au Piémont-Sardaigne une place à la table des négociations ; or, ce royaume militait pour l’union et l’indépendance de l’Italie. Un projet politique qui, évidemment, menaçait directement Vienne dont les territoires s’étendaient dans le nord de l’Italie. De fait, les Franco-britanniques adoptèrent cette politique mais pour différentes raisons. Londres voulait seulement un afflux d’hommes en Crimée. La France jouait un jeu bien plus dangereux : Napoléon III se mêlait là de la question des nationalités. Mais se rendait-il compte quel homme inflexible et déterminé était le Premier ministre piémontais Cavour ? En un sens, l’Autriche avait ainsi à choisir entre la sécurité sur le Danube et la sécurité en Italie. Elle n’aurait aucun des deux. Vienne signa avec les alliés une alliance offensive et défensive le 2 décembre 1854. Mais rien de concret ne fut entrepris. Alors, la convention franco-anglo-sarde fut signée le 21 janvier 1854, ratifiée le 4 mars. Napoléon III venait de dévier de sa diplomatie jusqu’à là impeccable. Désormais, il promettait et mentait sur plusieurs tableaux. Le Piémont-Sardaigne s’engageait à envoyer un contingent de 15 000 hommes en Crimée.

Là-bas, justement, les hommes subissaient l’hiver. Les Français, enrôlés par la conscription, avaient des métiers : paysan, artisan, … Et un esprit de camaraderie. De ce fait, ils vivaient dans un confort relatif, avaient construit des abris en dur, des routes en pierre pour gérer l’approvisionnement et se partageaient les tâches pour manger chaud tous les jours. Il n’y avait rien de tel chez les Britanniques. Les soldats y étaient des professionnels sous contrat. Le Royaume-Uni n’utilisait pas la conscription. Les soldats se battaient admirablement, rien de plus. Sur leur partie du siège, aucun ouvrage, pas de route en pierre, pas d’abris solides, pas de repas chaud. Les intempéries rendaient le camp boueux et arpenter les chemins devenait compliqué. L’individualisme du soldat britannique en faisait un soldat démuni. Pour ne rien arranger, alors que chez les Français, des transports amenaient sans relâche le matériel et les vivres débarqués par la flotte, les approvisionnements des Britanniques s’entassaient à Balaklava. Certaines cargaisons étaient ramenées à Constantinople pour « faire de la place » ! Ce n’était que le résultat d’une intendance défaillante à souhait. Celle-ci était en fait inexistante chez les Britanniques, ce qui montrait le degré d’impréparation. Les Britanniques ne voulant pas d’une armée sur leur territoire, le Royaume-Uni n’en possédait réellement une que dans ses colonies. De là le fait qu’au gouvernement de Londres, ce soit le ministre des Colonies qui soit en charge de l’organisation.

Sur place, les Français aidaient comme ils pouvaient, partageant un peu de nourriture, faisant quelques travaux à leur place, amenant des approvisionnements pour eux, prêtant leurs médecins … Les soldats britanniques en étaient rendus à demander de la nourriture aux Français en échange de leurs bottes. Les Français donnaient, généralement gratuitement. Des soldats d’une si haute qualité se retrouvaient à quémander. Pire, le ventre vide et sans abris, le soldat britannique perdait ses qualités : lorsque les Russes faisaient une sortie, il n’était pas rare qu’ils tombent sur des tranchées britanniques non défendues, les soldats grelottants. Au contraire, ils ne pouvaient surprendre les Français qui les accueillaient toujours avec un feu nourri.

Le Times et les premiers reporters de guerres montrèrent au Royaume-Uni la honte dont le gouvernement était responsable en Crimée. L’opinion publique, scandalisée, provoqua la chute du gouvernement Aberdeen en 1855. Ce fut un tournant. A partir du printemps 1855, des progrès remarquables accompagnèrent la fin de l’hiver. Pour l’hiver 1855-1856, les soldats britanniques bénéficieront même d’une ligne ferroviaire entre leur camp et Balaklava et de conditions de vie supérieure à celle des Français. De là la légende du soldat britannique bien loti et de l’intendance impériale française défaillante. Même si le soldat français finira la guerre mon bien loti que son homologue britannique, il ne faut pas oublier que l’intendance impériale française dut, toute la guerre durant, approvisionner des effectifs trois fois supérieurs à ceux des Britanniques. C’est aussi oublier que l’hiver 1854-1855 fut un hiver de guerre alors que Sébastopol tomba avant celui de 1855-1856, majoritairement du fait de l’armée française. Nous y viendrons.

Les Turcs étaient, eux, utilisés par les Britanniques pour exécuter quelques tâches. Le nombre des soldats du sultan fondait. La vie de ces hommes était jugée moins importante que celle de leurs chevaux : on ne comptait pas les hommes pour en recenser le nombre ; en revanche, on comptait de manière pointilleuse le nombre des chevaux morts. Les bêtes, par ailleurs, n’étaient pas épargnées : le 7 janvier, l’armée française compta 72 chevaux morts. Chez les Britanniques, la cavalerie n’était simplement plus.

Quant au siège, n’oublions pas que les affrontements ne cessèrent jamais. Les francs-tireurs faisaient des ravages. Ces tireurs d’élite étaient généralement français ou russes. Les Français enchainaient les victimes sur les servants de l’artillerie russe. Des 18 000 marins de la flotte russe, qui furent en charge de plusieurs batteries sur les remparts et refusèrent d’être relevés de leur poste, il n’en restait plus que 2 000 à la fin de la guerre. La maladie ne quittait également jamais les différents belligérants.

Le 7 janvier 1855, le tsar annonça soudainement accepter d’ouvrir des négociations sur la base des Quatre points des alliés. Cela présageait de la réouverture de la Conférence de Vienne. Pourtant, des deux côtés, on continuait à se renforcer. Le tsar ne croyait plus en l’entrée en guerre de l’Autriche et pouvait ainsi prélever toujours plus de forces de Bessarabie pour les envoyer en Crimée, que ce soit pour Sébastopol ou Menchikov. Précisons que Sébastopol n’était pas totalement bloquée par le siège ; permettant à des renforts d’entrer. Le but des alliés était d’enlever la place par un assaut, non d’attendre la reddition russe par l’usure. Début février, les effectifs des Français atteignirent les 80 000, les Britanniques stagnaient à environ 25 000 hommes et les Turcs reçurent 35 000 soldats d’Omer-Pacha.

Les Français, vu leur nombre, en vinrent à s’occupent entièrement du corps d’observation pour la défense contre l’armée de secours et de la totalité du siège de Sébastopol, dont le bastion le plus redoutable (Malakov, francisé en Malakoff), excepté le bastion du Grand Redan que les Britanniques se chargeaient de menacer. Ainsi, les Français héritaient de la majorité de la partie britannique du siège : tout était à construire car rien n’avait été fait. Sous la pression du tsar, les Russes attaquèrent Eupatoria, plus au nord, le 17 février et butèrent sur 35 000 Ottomans. Nicolas Ier releva Menchikov de son commandement en chef de l’armée de secours et le remplaça par Gortchakov, du fait de cet énième échec.

À Sébastopol, Canrobert comptait désormais s’emparer d’un monticule éloigné de 600 mètres du bastion Malakoff. Mais Todleben, en charge de la défense russe de Sébastopol, fit construire juste à temps, en une nuit, du 22 au 23 février, une redoute.** Il venait d’annuler tous les avantages de la position. Canrobert envoya alors à grandes pertes des zouaves sur la position le 23. Les Français furent repoussés.

**Une redoute est une fortification militaire sans angle rentrant, complètement fermée.

Le 2 mars, le tsar vint à mourir brutalement à l’âge de 58 ans. Ses derniers mots à son fils et successeur furent les suivants : « tiens tout ! » La guerre n’était pas près de se terminer. Pourtant, la Conférence de Vienne s’ouvrit à nouveau le 15 mars alors qu’Alexandre II venait de devenir tsar. Cette fois, la Prusse ne fut pas conviée. Berlin protesta, en vain. À Vienne, on tomba rapidement d’accord sur les deux premiers points. Mais ce n’était pas là le principal et on achoppa évidemment dès le troisième point venu. Celui-ci entendait limiter la puissance de la flotte russe en Crimée. Le 4e point ne fut pas même abordé, il concernait pourtant le contentieux religieux.

Source (texte) :

Gouttman, Alain (2006). La guerre de Crimée 1853-1856. France : Perrin, 444p.

Sources (images) :

https://www.britishbattles.com/crimean-war/battle-of-inkerman/ (bataille d’Inkerman)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_S%C3%A9bastopol_(1854-1855) (représentation et carte tactique du siège de Sébastopol)

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Totleben (Todleben)