Le règne de Louis XIV (partie XXXVI) : du Grand Hiver à Malplaquet, le tournant (1709)

Rappel : Les tentatives françaises vers la paix échouèrent devant des Alliés bellicistes. Ceux-ci, cependant, s’assurèrent de la neutralité de la Suède, alors victorieuse dans la Grande guerre du Nord contre la Russie et qui aurait pu se laisser tenter de faire des deux conflits un unique affrontement européen. La guerre grevait par ailleurs largement les finances du royaume de France, qui vivait déjà sur les crédits anticipés des années à venir. Avec la Convention de Milan (mars 1707), la France put extirper ses troupes d’Italie, coupées sur leurs arrières après la défaite à Turin. Ce retrait n’était pas anodin : l’objectif de la grande offensive de 1707, pour les Alliés, était clair : Toulon. Londres, en particulier, voulait tirer les bénéfices commerciaux d’une telle prise ; les autres puissances y tirant un intérêt limité, les Britanniques financèrent l’expédition. L’objectif affiché était d’entamer le prestige de la France en prenant enfin une ville dans son territoire. L’opération fut un échec, à cela près que la flotte française de Toulon se saborda. En Espagne, Philippe V et Berwick reprirent le terrain après une victoire sur Galway à Almanza (25 avril 1707) ; Valence tomba le 8 mai. Les réformes françaises en Espagne faisaient merveille, doublant le budget de l’État en dix ans. En 1708, le gouvernement britannique tomba en faveur des bellicistes, prolongeant là guerre. Heureusement pour Louis XIV, Desmarets, nouveau ministre des Finances français, permit, grâce à son imagination, de faire tenir le royaume jusqu’à la fin du conflit. En 1708, en Flandre, Vendôme se trouva frustré par le duc de Bourgogne, 26 ans, qui ne voulait pas saisir les chances d’écraser Marlborough et Eugène de Savoie qui se présentèrent à l’armée française. Pire, lorsque la bataille fut enfin engagée, à Audenarde (11 juillet 1708), Vendôme lutta seul, avec une armée incomplète et peu préparée ; il limita les dégâts. Fin 1708, Marlborough et Eugène de Savoie s’emparèrent d’une mince partie de la ceinture de fer imaginée par Vauban. Pendant ce temps, la rébellion hongroise qui retenait des armées impériales était à la peine en 1708, tandis que des partisans espagnols faisaient la guérilla aux Alliés en Espagne.

Le duc d’Orleans, de la famille Bourbon, était également un prétendant au trône d’Espagne et, dirigeant les troupes en Espagne pour le compte de Philippe V, il tissa son réseau et sonda les Grands d’Espagne fidèles aux Bourbon mais mécontents de Philippe V. Le duc d’Orleans étant situé loin dans la succession de France, il était ainsi un candidat à la couronne d’Espagne plus acceptable pour les Britanniques. Proche d’un des commandants de la Grande-Bretagne, le duc d’Orleans négocia. Dans l’éventualité d’un renversement de Philippe, il pourrait être favorisé. Louis XIV ne découragea pas son neveu dans cette entreprise car elle apportait une solution. Philippe V, en revanche, en fut outré. Il ordonna que le duc d’Orléans soit relevé de son commandement en Espagne et Louis XIV décida de se passer de ses services, quand bien même le duc d’Orléans était le plus capable, militairement parlant, des Bourbon agissant en tant que généraux.

Il y avait trois cabales en France : la cabale des « Seigneurs », dirigée par Mme de Maintenon, avec de nombreux maréchaux (Villeroy, Boufflers, Harcourt, Villars, Noailles …), la cabale de « Meudon » (où se trouve le château du Grand Dauphin), intrigante, menée par le duc du Maine (fils de Louis XIV et Mme de Montespan), comptant la sœur du duc, la maîtresse du Grand Dauphin, la famille de Lorraine … qui soutenait le duc de Vendôme ; enfin la cabale des « Ministres », réformatrice et dévote, dont les ducs de Bourgogne, Chevreuse et de Beauvillier faisaient partie, proche du duc d’Orléans. Or, la femme du duc de Bourgogne parvint à convaincre Mme de Maintenon en 1708. Ce rapprochement des cabales des Seigneurs et des Ministres condamna le duc de Vendôme dans sa dispute avec le duc de Bourgogne la même année (on s’en souvient, lors de la bataille d’Audenarde). Louis XIV lui retira la direction des armées au Nord et la cabale de Meudon lui retira son soutien. Pourtant, le duc de Bourgogne ne fut plus jamais envoyé au front alors qu’on confia les armées d’Espagne au duc de Vendôme dès 1710. Louis XIV avait refusé d’arbitrer entre l’un de ses meilleurs généraux et son héritier mais avait trouvé un moyen de continuer à bénéficier des talents du premier sans déshonorer le second. Il avait cependant privé la France d’un grand chef de guerre deux années durant en un instant de son histoire où elle en avait cruellement besoin.

On parle souvent de « stratégie de cabinet » en prétendant que les généraux étaient limités dans leur liberté du fait d’une direction inflexible provenant de Versailles. Louis XIV décidait effectivement de la « grande stratégie » (choisissant les buts de la guerre, quel front était prioritaire pour les atteindre, quelles forces allouer à chaque front, quel général pour chaque armée) mais laissait évidemment une liberté totale au niveau tactique (direction de l’armée durant les batailles). Le temps que mettait une lettre à parcourir la distance séparant Versailles des fronts était de toute façon bien trop long pour que le cabinet ne s’implique à ce niveau (3 jours pour les Pays-Bas espagnols, 4 ou 5 pour le Rhin, 6 pour l’Italie, une dizaine pour l’Espagne et le double de ces durées s’il y avait question puis réponse). La question de l’inflexibilité de Versailles se pose pour la dimension opérative (les décisions durant la campagne). Les durées des communications exposées à l’instant étaient également trop conséquentes pour gérer « l’opératif ». En 6 à 10 jours – voire le double – la situation pouvait être totalement différente à la réception de la réponse de Versailles. En réalité, Versailles ne s’impliquait à ce niveau que lorsque les généraux eux-mêmes ne voulaient pas prendre un risque sans l’aval du roi, tels que Tallard en Allemagne en 1704 ou Marsin en Italie en 1706 ; quand le roi devait arbitrer des dissensions entre généraux comme entre l’Electeur et Villars en Allemagne en 1703, Tallard et Marsin à Blenheim en 1704, le duc d’Orléans, Marsin et La Feuillade devant Turin en 1706, Vendôme, Berwick et Bourgogne dans les Pays-Bas espagnols en 1708 … dissensions dont les occurrences s’étaient multipliées avec la nécessité de faire converger plusieurs armées en un point afin d’obtenir une massification en évitant les problèmes de ravitaillement. Ce sont ces exemples de dissensions qui causèrent les pires défaites françaises : Blenheim (1704), Turin (1706), la chute de Lille (1708). Il ne manque que Ramillies (1706), où l’incompétence de Villeroy prévalut.

Le roi interdisait parfois aux généraux d’engager des batailles, sauf si les conditions semblaient excellentes, mais ne les privait jamais d’initiative. Louis XIV n’était pas particulièrement opposé aux batailles et les réclamait parfois, comme lorsqu’il exigea une attaque sur Lille en 1708 ou sur Denain en 1712. Il arrivait qu’il ne soit pas écouté, comme lorsqu’il demanda à Catinat d’attaquer en Italie en 1706 et que celui-ci estima les conditions défavorables, ce qui lui coûta son poste. Les généraux étaient généralement ménagés par le roi, comme ce fut le cas pour Villeroy malgré ses défaites cuisantes, Villars malgré son caractère trempé ou Vendôme malgré ses griefs contre l’héritier du trône. Versailles s’impliquait davantage dans les sièges car le régime devait gérer l’approvisionnement et orchestrer l’action de divers intendants. Nécessaire dans la logistique, Versailles ne fut cependant pas toujours écouté concernant la direction des sièges, comme le montrent Vendôme et La Feuillade qui, en 1706, refusèrent à maintes reprises d’écouter Vauban et Chamillart pour faire tomber Turin.

La famine grevait l’effort de guerre français et la maigre récolte de 1708 puis le très rude hiver 1708-1709 engendrèrent de terribles souffrances en France. Une vague de froid s’abattît sur l’Europe dans la nuit du 5 au 6 janvier 1709, en particulier sur la France. La température chuta de 20 degrés et resta en deçà des -10, voire -25, à Paris pendant 18 jours. Jusqu’à mars, des vagues de froid prirent d’assaut la France, à coup de gel et dégel. Le dégel permettait à l’eau d’infiltrer la terre et le gel subséquent de faire mourir les graines, enserrées dans la glace. Le peuple manifestait de plus en plus sa détresse et menaçait de s’en prendre au pouvoir. Ayant l’expérience de la famine de l’hiver 1693-1694, la monarchie française fit ce qu’elle put, obligeant les producteurs et marchands à fournir du grain et vidant les stocks. Le gouvernement avait également poussé les paysans à planter, au printemps, des céréales (avoine et orge), du sarrasin, du millet, du maïs, des lentilles et des fèves plutôt que du blé. Trois mois plus tard, favorisée par le froid ayant aéré les sols en tuant les mauvaises herbes et les prédateurs (oiseaux, insectes, …) et fragmenté la terre libérant l’accès de l’azote, la récolte fut grandiose (trois ou quatre fois la norme). Il n’en reste pas moins que le Grand Hiver tua 298 000 Français en 1709 et 335 000 en 1710, soit des chiffres effroyables mais bien moins élevés que ceux des années 1693-1694.

Après les années 1706 et 1708 défavorables à ses armes et le Grand Hiver 1708-1709, Louis XIV envoya directement son ministre des Affaires étrangères, Torcy, négocier avec les Alliés aux Provinces-Unies à La Haye. Chose rarissime : Heinsius en prit la mesure et jubila. Les conditions des Alliés pour une simple trêve de deux mois et de nouvelles négociations étaient absolument affligeantes : Philippe V devait déposer la couronne d’Espagne et restituer à Charles III toutes ses possessions (Philippe V aurait alors, en compensation, tout au plus un royaume en Franche-Comté !), Louis XIV devait garantir cet acte en évacuant et cédant aux Hollandais une longue liste de forteresses au nord mais aussi en France, dont Strasbourg, Furnes, Ypres, Lille, Douai, Tournai, Condé et Maubeuge ; les Britanniques voulaient la reconnaissance de la succession protestante par l’Act of settlement, la reconnaissance de l’électorat de Hanovre, l’expulsion du Prétendant Suart, le désarmement de Dunkerque et un traité commercial favorable à l’Angleterre ; l’Autriche exigeait l’Alsace et un retour sur les traités de Westphalie. Louis XIV devait également rendre leurs biens, leur tranquillité et leur liberté de culte aux huguenots. Pire, Torcy acceptant tout, les Alliés ajoutèrent une condition inacceptable : si Philippe V refusait, in fine, de déposer la couronne d’Espagne, Louis XIV devait s’engager à l’y forcer par les armes, aux côtés des Alliés ! Tout cela sans compter les nouvelles demandes qui seraient formulées lors d’une conférence générale de la paix. À vrai dire, tout ça en échange, pour l’heure, d’une simple trêve de deux mois ! Pourtant, le 1er juin 1709, Louis XIV accepta toutes ces conditions, sauf celle l’obligeant à prendre les armes contre son petit-fils. Le roi voulait la paix pour ses peuples, qu’importe si cela était au prix de sa gloire. Les Alliés auraient pu signer là un triomphe avec une bien petite concession, mais ils furent intransigeants. Le Roi-Soleil se résigna à survivre et poursuivre la guerre.

Louis XIV publia alors, chose inédite, une déclaration le 12 juin 1709 expliquant pourquoi il devait continuer la guerre, contre sa volonté. Il y décrivait la situation : « je crois devoir à la fidélité que mes peuples m’ont témoignée pendant le cours de mon règne la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu’ils ne jouissent du repos que j’avais dessein de leur procurer. »

« J’avais accepté, pour la rétablir, des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces frontières ; mais, plus j’ai témoigné de facilité et d’envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions ; en sorte que, ajoutant par degrés de nouvelles demandes aux premières et se servant, ou du nom du duc de Savoie, ou du prétexte de l’intérêt des princes d’Empire, ils m’ont également fait voir que leur intention était seulement d’accroître aux dépens de ma couronne les Etats voisins de la France et de s’ouvrir des voies faciles pour pénétrer dans l’intérieur du royaume toutes les fois qu’il conviendrait à leurs intérêts de commencer une nouvelle guerre […] »

« Je passe sous silence les insinuations qu’ils ont faites de joindre mes forces à celles de la Ligue, et de contraindre le roi, mon petit-fils, à descendre du trône, s’il ne consentait pas volontairement à vivre désormais sans État […]. Il est contre l’humanité de croire qu’ils aient seulement eu la pensée de m’engager à former avec eux une pareille alliance. Mais quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j’ai pour mes propres enfants ; quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, et que j’aie fait voir à toute l’Europe que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix, je suis persuadé qu’ils s’opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions également contraires à la justice et à l’honneur du nom FRANÇAIS. » Il termina en s’adressant aux évêques pour qu’ils assurent à ses peuples « qu’ils jouiraient de la paix, s’il eût dépendu seulement de ma volonté de leur procurer un bien qu’ils désirent avec raison, mais qu’il faut acquérir par de nouveaux efforts […]. » Cette lettre, écrite par Torcy au nom du roi, fut diffusée et placardée partout en France. Elle témoignait de la profondeur de la crise que traversait la monarchie absolue. Les moyens normaux de communication n’étaient plus suffisants. La monarchie s’était départie du secret qu’elle cultivait normalement car elle avait besoin que sa politique soit comprise par le peuple. Révéler ainsi à ce dernier que le royaume était aux abois était dangereux, Torcy s’y opposa d’ailleurs, de prime abord. Louis XIV avait compris que le siècle qui s’ouvrait était celui du nationalisme et du patriotisme. Un nationalisme qui pouvait se retourner contre le roi, comme ce fut le cas en Angleterre à l’encontre des Stuart. Louis XIV s’adressa directement à son peuple sans mentionner les classes, car celles-ci, déjà, s’effaçaient. Si cette déclaration n’engendra peut-être pas la grande explosion de patriotisme dont parlent certains historiens, elle provoqua tout de même une recrudescence d’enthousiasme et poussa la noblesse à faire fondre la vaisselle pour frapper des pièces et financer en partie la guerre, suivant en cela l’exemple du roi.

En 1709, Louis XIV confia le front de Flandre au maréchal de Villars. Ce dernier chercha partout de la nourriture pour son armée et bouscula l’administration mais aussi le roi pour en obtenir. Lors d’un Conseil du roi, lorsque Villars dépeignit la condition désastreuse de son armée, Louis XIV répliqua « Je mets ma confiance en Dieu et en vous. » Dans les faits, nous l’avons vu, le Roi-Soleil avait substitué le compétent Voysin à son ami Chamillart au ministère de la Guerre (juin 1709). Pour la première fois, Louis XIV remplaçait un ministre du fait de la pression extérieure : la cour avait senti qu’il fallait agir pour sauver le régime. Le front, pendant ce temps, n’était pas inactif. En 1709, Marlborough et Eugène, avec plus de 100 000 hommes, décidèrent d’assiéger Tournai. Ils investirent la place le 27 juin et creusèrent les tranchées dans la nuit du 7 au 8 juillet. La garnison, juste renforcée par Villars, faisait état de 7 000 soldats, sous le commandement du marquis de Surville-Hautfois. On attendait de lui qu’il tienne tout l’été car Tournai disposait de bonnes fortifications. C’est ce qu’il fit. Il rendit la ville le 28 juillet et capitula dans le château le 3 septembre. Pourtant, les Alliés ne mirent pas fin à leur campagne : ils comptaient assiéger Mons. Si cette forteresse venait à tomber, la route vers la France serait dégagée, amenant Louis XIV à sommer Villars de « secourir la garnison par tout moyen en votre pouvoir ; le coût n’a pas d’importance ». Le roi précisa « le salut de la France est en jeu. » Seulement, l’armée de Villars souffrait de la disette et manquait d’argent. Au gel de l’hiver avaient succédé les pluies diluviennes, achevant de rendre aléatoire un ravitaillement déjà frappé d’incurie. Villars réquisitionna quelque 10 000 sacs de grains de Flandres et d’Artois pour nourrir l’armée. Le moral n’avait pas baissé.

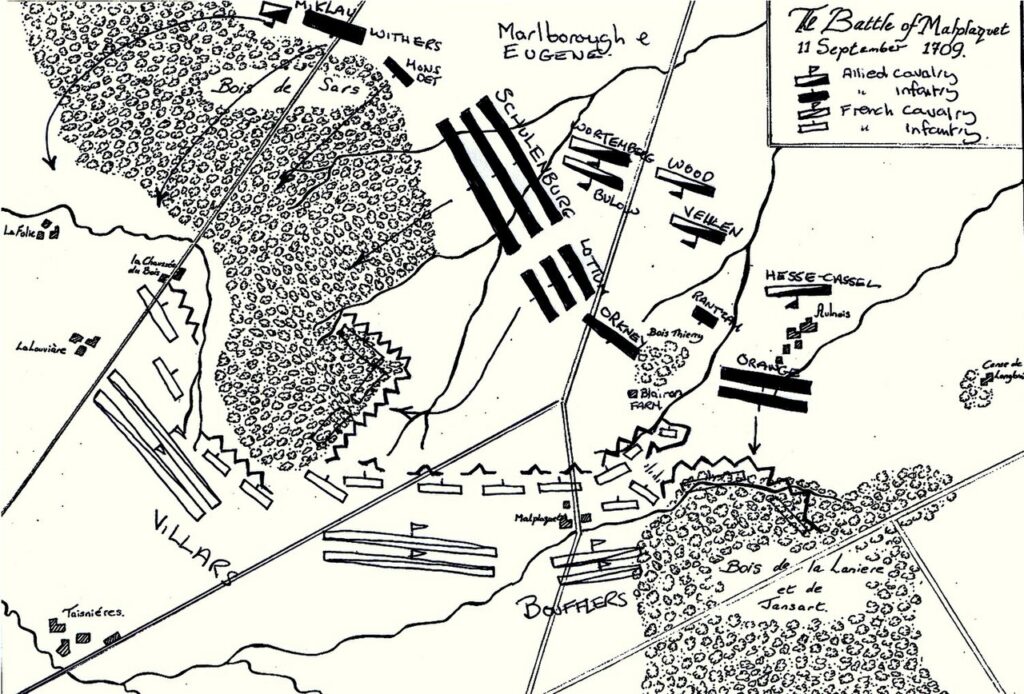

Le maréchal Boufflers rejoignit l’armée de Villars. La règle de l’âge aurait dû donner à ce militaire de 65 ans le commandement de l’armée. Villars lui en proposa d’ailleurs la direction, ce que Boufflers refusa humblement. Villars creusa une nouvelle ligne de défense et plaça finalement, le 9 septembre, son armée entre le bois de Sars, que défendrait son aile gauche et le bois de Lanières, que défendrait son aile droite. Au centre, la ligne s’appuyait sur le village de Malplaquet. Le terrain découvert entourant le village pouvait être balayé par un feu défensif venant de trois directions, au cas où Marlborough voudrait suivre une tactique analogue à celle qui avait fait ses précédents succès. Villars confia son aile droite au maréchal Boufflers et prit en main la gauche. S’il avait attaqué de suite, Villars aurait bénéficié de la supériorité numérique. Mais les bois l’empêchèrent d’apprécier correctement les effectifs de Marlborough. Celui-ci demanda en urgence le soutien d’Eugène, qui le rejoignit le 11 septembre, juste avant la bataille. Avec environ 75 000 hommes et 80 canons, Villars était le dernier obstacle entre les Alliés et Paris. Il faisait désormais face à Marlborough et Eugène de Savoie, qui alignaient 86 000 hommes et 100 canons. Le 11 septembre, le duc britannique attaqua effectivement les deux ailes pour forcer Villars à dégarnir son centre. Les deux attaques de flanc furent stoppées par les Français mais si la droite française repoussa ses assaillants, la gauche subissait les combats. Alors, Villars préleva des bataillons de son centre pour renforcer sa gauche et le maréchal mena en personne une charge pour refouler les adversaires du bois de Sars. Il fut, à cette occasion, sérieusement blessé et sa monture fut tuée sous lui. Villars délégua le commandement à Boufflers alors qu’une charge de 30 000 cavaliers contre le centre fragilisé de la ligne française se préparait. Boufflers prit personnellement la tête d’une charge de la cavalerie d’élite de la Maison du roi. Les charges et contre-charges se succédèrent mais donnèrent finalement la décision au nombre, donc aux Alliés. Seulement, à cet instant, les deux ailes françaises rompirent le contact et rétrogradèrent en bon ordre, mettant fin à la bataille. Boufflers avait fait plus que donner le change, il avait vendu très cher le champ de bataille et effectua une impeccable retraite.

Malplaquet fut une victoire tactique à la Pyrrhus pour les Alliés, qui y perdirent 22 000 hommes, soit le quart de l’armée, contre 11 000 victimes côté français. Bien que cette bataille n’empêcha pas Mons de tomber le 21 octobre, ce fut une victoire stratégique française, car l’engagement à Malplaquet sauva la France. Marlborough l’admit lui-même dans une lettre : « Les Français se sont défendus dans cette action mieux que dans aucune autre bataille à laquelle j’aie assisté. » Horrifiés par le bain de sang, les Hollandais et les Britanniques interdirent à Marlborough de saigner à blanc à nouveau leur armée. Villars communiqua à Louis XIV : « Les troupes de Votre Majesté ont fait des merveilles, quoique notre armée soit en retraite, il apparaît qu’elle a perdu moins d’hommes que l’ennemi. » Assertion pour le moins véridique, on a pu le voir. Le maréchal ajouta « Si Dieu nous fait la grâce de perdre une autre bataille semblable, Votre Majesté peut être sûre de la destruction de ses ennemis. » Villars et son armée furent récompensés. D’ailleurs, Villars, quelques mois en inquiétante convalescence du fait de sa blessure, fut désigné comme un héros et chaudement reçu par Louis XIV, contrairement à Boufflers qui fut froidement reçu et à qui on imputa les mauvaises décisions. Pourtant, c’est à lui que l’on devait la retraite en bon ordre. Mais il n’avait pas su contrattaquer au moment opportun pour couper l’armée alliée en deux ; chose déraisonnable au vu des seuls 400 coups qu’avait en réserve l’artillerie et l’infériorité numérique française globale. Et puis, Villars n’était pas exempt de toute critique : il n’avait pas attaqué le 9, avait déployé un dispositif déséquilibré et avait dégarni son centre. Mais il fallait un héros pour le peule.

Du fait de ces actions en Flandre, il ne se passa rien de significatif sur les autres fronts, mise à part la victoire franco-espagnole du marquis de Bay à Campo Maior au Portugal, remportée le 7 mai sur les troupes de Galway. Les Franco-Espagnols avaient atteint la frontière hispano-portugaise mais ne comptaient pas la dépasser à la déception de Philippe V. Côté coalisé, on n’avait pas envie de faire l’effort d’enfoncer la ligne : l’Espagne n’allait-elle pas être gagnée par les traités ? D’ailleurs, Louis XIV retira largement ses troupes d’Espagne durant l’été 1709, pour avoir plus de chances de négocier avec les Alliés. Du reste, contrairement à ce qu’avança Torcy, quelques bataillons d’infanterie français restèrent tout de même en Espagne.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Oury, Clément (2020). La guerre de succession d’Espagne, la fin tragique du Grand Siècle. Paris : Tallandier, 528p.

Lynn, John A. (1999). Les guerres de Louis XIV. Londres : Tempus Perrin, 568p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Sous la direction de Drévillon, Hervé et Wieviorka, Olivier (2021). Histoire militaire de la France. Des Mérovingiens au Second Empire. Paris : Tempus Perrin, 1182p.

Sources (images) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_d%27Orl%C3%A9ans_(1674-1723) (Philippe d’Orléans)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Malplaquet (bataille de Malplaquet)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_de_Savoie-Carignan (Eugène de Savoie)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Fran%C3%A7ois_de_Boufflers (Boufflers)