Le règne de Louis XIV (partie XXXIV) : les armes françaises au nadir (1706)

Rappel : Fragilisé par la révolte des Malcontents, Léopold Ier demanda l’aide de ses alliés en 1704. Le duc de Marlborough, ignorant les directives qu’on lui avait données, traversa alors les terres allemandes à une vitesse fulgurante pour empêcher les forces franco-bavaroises de fondre sur l’Autriche. Recevant des renforts en chemin et faisant jonction avec Eugène de Savoie, Marlborough décida d’affronter les Franco-Bavarois à Blenheim le 13 août 1704. Le maréchal Tallard, qui dirigeait l’armée franco-bavaroise, épaulé par Marsin et le prince-électeur Maximilien II Emmanuel de Bavière, multiplia les erreurs tactiques et essuya une défaite coûteuse. Quelques jours plus tard, pour réagir à la prise de Gibraltar par la flotte anglo-hollandaise, le comte de Toulouse engagea ses adversaires durant la bataille de Vélez-Málaga (24 août). Les Français, trop prudents, se retirèrent alors que les Anglo-Hollandais venaient à manquer de munitions. Avec Blenheim et Vélez-Málaga, l’année 1704 marquait l’avènement de l’Angleterre comme puissance européenne majeure. En Espagne, le Portugal ayant rejoint les Alliés, les Franco-Espagnols, dirigés par le brillant Berwick ainsi que Philippe V, multiplièrent les prises en 1704, débutant une « guerre de sièges » sur ce front. Les Alliés contre-attaquèrent en 1705. En Italie, Vendôme progressa en 1704, puis se mesura à Eugène de Savoie, avec succès, en 1705. La France cherchait alors déjà une issue au conflit, Louis XIV étant prêt à des concessions. Les Alliés lui opposèrent une fin de non-recevoir avec une devise : « no peace without Spain », sous entendant qu’ils ne feraient pas la paix sans obtenir gain de cause quant au trône madrilène.

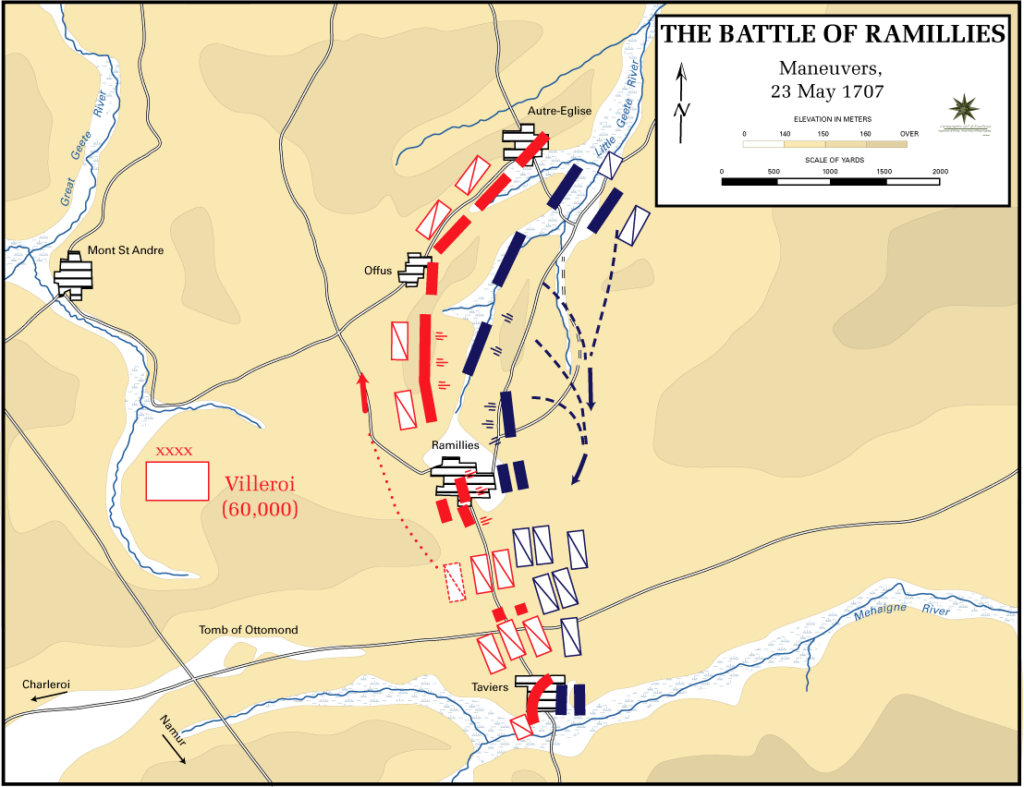

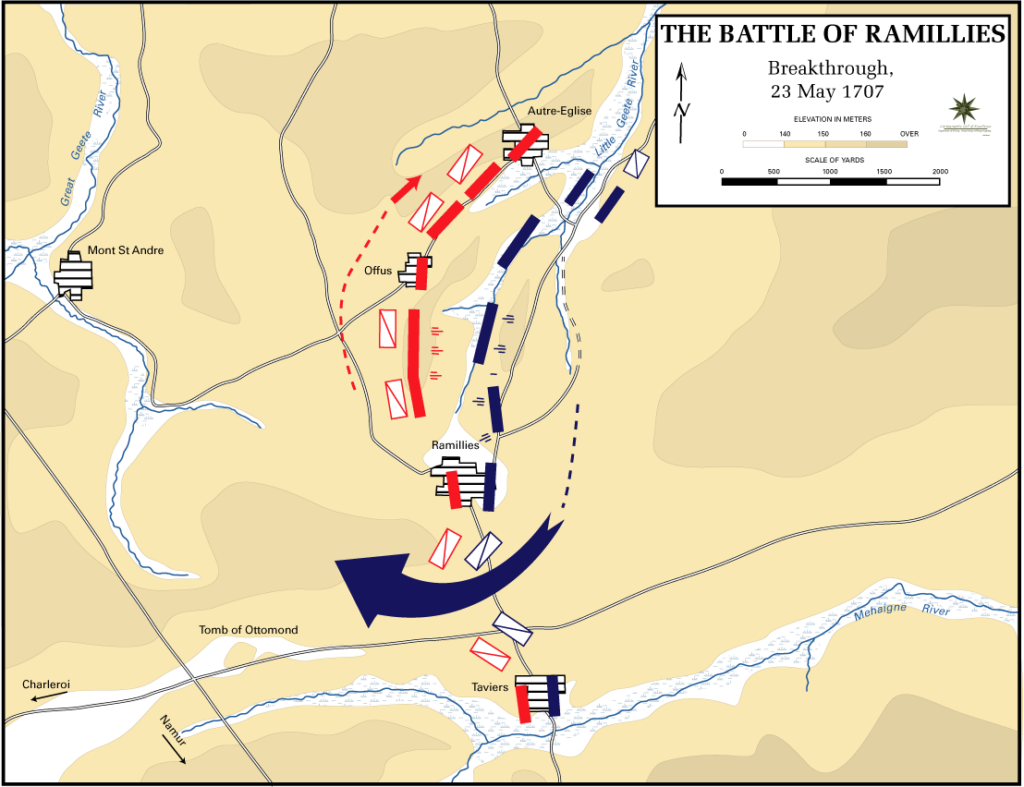

Pour 1706, Louis XIV escomptait une grande victoire en Flandre pour pousser les Alliés à la paix. Le roi demanda alors à Villeroy et ses 60 000 hommes d’avancer ; il pourrait être renforcé par Marsin, venant d’Allemagne, en cas de besoin. Marlborough décida d’attaquer Villeroy avant qu’il ne soit renforcé et ce dernier, malgré un ordre quatre fois réitéré, s’exposa en alignant son armée à Ramillies. Il disposa son aile gauche devant un marais impraticable. L’occasion était trop belle : avec 60 000 hommes, Marlborough attaqua Villeroy près de Maastricht le 23 mai 1706. Comme à Blenheim, le maréchal ne s’attendait pas à cette offensive. Son armée, épaulée par l’électeur de Bavière, était en position concave par rapport aux Alliés et s’appuyait en son centre sur le village de Ramillies. Le duc anglais décida de former une ligne plus compacte, tenant dans la formation française : ainsi, il pourrait faire des transferts de troupes durant la bataille. Mais il concentra l’essentiel de ses effectifs sur l’aile droite française. Il disposait également d’une supériorité en artillerie. Après trois heures de canonnades, Marlborough attaqua les extrémités de la ligne de Villeroy. Les Franco-Bavarois reculèrent sur leur aile droite avant de lancer une grande contre-attaque qui se mua en désastre. L’aile gauche française tint le terrain face à l’offensive alliée. Celle-ci accapara cependant l’attention du maréchal français. Au centre, les Alliés buttèrent sur Ramillies. Les Français prirent le dessus dans un engagement de cavalerie. Constatant cela, Marlborough déplaça, à l’abris du terrain ; des escadrons frais de sa droite et renouvela l’engagement au centre avec une supériorité numérique notable. Le duc renforça ensuite son attaque sur le centre en prélevant de l’infanterie de sa droite. Il ordonna à ces bataillons de laisser derrière eux leurs drapeaux pour duper les Français. Le général de Gassion s’en rendit compte et dit à Villeroy « Si vous ne modifiez pas votre ordre de bataille, vous êtes perdu. » Un conseil qu’il ignora. Vers 18h, Marlborough enfonça le centre français qui partit en déroute, emmenant toute l’armée à sa suite. Les Alliés poursuivirent les Français, faisant de nombreuses victimes. Marlborough avait perdu 1 100 tués et 2 600 blessés dans cet engagement, les Franco-hispano-bavarois 13 000. Ramillies, morne plaine, était située à quelques kilomètres d’un village nommé Waterloo… Villeroy recula vers la frontière dans une confusion totale. Le désastre ouvrit le front et Marlborough, contrairement à tant de ses homologues, était bien décidé à en profiter.

Il s’empara alors d’une succession de villes : Louvain le 25 mai, Bruxelles, Malines et Lierre le 26, Gand et Alost le 30, Damme le 2 juin, Audenarde et Bruges le 3, Anvers le 6. Mais toutes ces villes n’avaient plus de murs et capitulèrent sans combattre. Après une si rapide avancée, Marlborough dut attendre ses canons pour assiéger la première place qui lui opposa une résistance : Dendermonde. Les Français avaient abandonné plusieurs lignes de défense dans leur retraite. Mais des renforts arrivèrent de France et d’Allemagne (la force de Marsin et des troupes de Villars). Vendôme fut retiré du front italien pour redresser la situation sur le front de Flandre. Mais il mit plusieurs semaines à arriver. Villeroy, en disgrâce, n’aura plus jamais de commandement. Marlborough s’empara, après des sièges, de Menin (18 août), Dendermonde (5 septembre) et Ath (2 octobre). Le duc avait accompli un exploit opérationnel, mais celui-ci ne fut pas plus décisif que Blenheim. Les Français défendaient désormais une ligne courant de Ypres à Namur, en passant par Lille, Tournai, Condé, Mons et Charleroi.

La guerre de siège découlait de la massification des armées en cela qu’une grande armée nécessitait davantage de logistique et de ravitaillement. Mais la guerre de siège était également un facteur de la massification des armées : il fallait de nombreuses troupes pour assiéger, tenir les lignes de contrevallation et circonvallation, ou encore pour former une armée couvrant le siège… Pour entretenir de telles armées en vivant sur le pays, il fallait au moins 35 habitants au km2, ce qui restreignait les lieux ou l’on pouvait se battre à l’Italie du Nord, le nord de la France, la Rhénanie et la Westphalie en Allemagne et surtout les Pays-Bas espagnols, hérissés de forteresses. Pour assiéger, il fallait contrôler les cours d’eau qui permettaient d’acheminer l’artillerie et le ravitaillement, poussant les généraux à mener des sièges sur des villes autrement sans intérêt. La guerre de Succession d’Espagne compta une centaine de sièges. Ces sièges eurent pour issue la chute de la forteresse dans 82% des cas et la moitié de sièges de la guerre durèrent quinze jours ou moins, ce qui ne doit pas oblitérer le fait que certains sièges s’éternisèrent sur trois à quatre mois.

Du reste, les forteresses ne tombaient pas toujours par des assauts en règle. Plusieurs raisons expliquent la chute rapide des forteresses françaises devant les Alliés en 1706 : les villes n’étaient pas entretenues et portaient les stigmates de la guerre précédente ; les Espagnols, dont l’armée était sur le déclin en plus d’être déchirée entre Philippe V et l’archiduc Charles, abandonnèrent bien vite les places ; enfin, la population conspira, trahi ou força les Français à la reddition dans de nombreux cas. Gardons-nous d’aller trop loin : certaines places tombèrent sans que ces facteurs n’interviennent.

Toujours est-il que le front se resserra sur la frontière française en 1706, menant les Français à se battre là où ils avaient lutté pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Versailles faisait alors des économies en étirant moins les lignes mais c’était un désastre politique : les Bourbon, ayant perdu l’Italie du Nord et les Pays-Bas espagnols, semblaient bien incapables d’assurer l’intégrité territoriale espagnole.

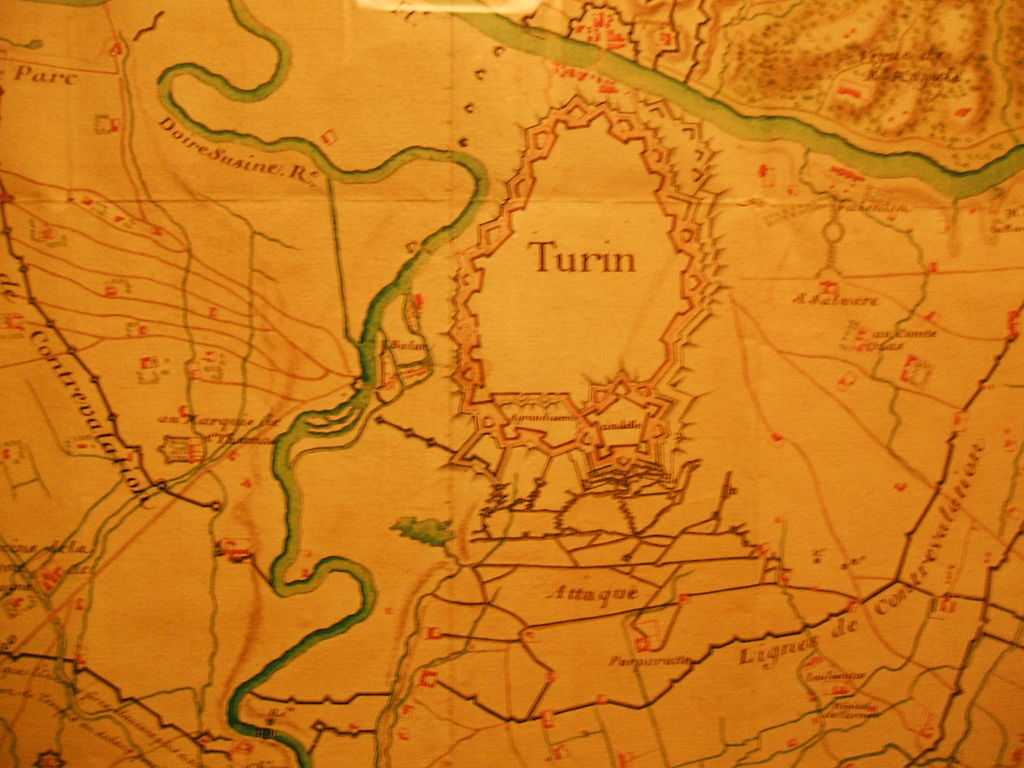

Sur le Rhin, Villars repoussa très tôt dans l’année les Impériaux hors de France avec l’aide de Marsin. Hagenau tomba le 12 mai. Villars se dirigea alors vers Spire, mit à contribution le Palatinat et construisit une nouvelle ligne de défense. Mais le maréchal dut envoyer des troupes en Flandre. En Italie, les 41 000 Franco-Espagnols de Vendôme écrasèrent 19 000 Impériaux et Prussiens à la bataille de Calcinato à la mi-avril. Les Alliés perdirent 6 000 hommes. Vendôme s’empara de Salo sur le lac de Garde. Eugène rejoignit le front et, avec des renforts allemands, forma une nouvelle armée. Les Français perdirent du temps en débutant le long siège de Turin. La ville était compliquée à assiéger et était défendue par 14 700 hommes. De plus, les Français s’y prirent d’une façon que Vauban, trop vieux pour mener le siège, critiqua vertement depuis Versailles. Celui-ci déclara qu’il « veut bien avoir la gorge tranchée si vous arrivez à prendre Turin en maintenant l’attaque sur l’endroit que vous avez choisi. »

Vendôme et La Feuillade, qui menaient le siège, refusèrent de l’écouter et s’obstinèrent à prendre la ville par la citadelle, c’est-à-dire son point le plus fort. Victor-Amédée, qui s’extirpât de Turin, et Eugène avancèrent contre les Français alors que Vendôme quittait le théâtre d’opération pour redresser la situation en Flandre. Il laissa le commandement au duc d’Orleans, à La Feuillade et au maréchal de Marsin. Le fils de Monsieur, d’un jugement sûr, proposa de dégarnir la force assiégeante pour affronter Eugène sur un terrain favorable. La Feuillade et Marsin, à qui revenaient la décision, refusèrent. Philippe demanda à ce qu’on sorte au moins des lignes de circonvallation pour combattre convenablement. Nouveau refus. Le 7 septembre, le duc de Savoie et Eugène de Savoie, avec 30 000 hommes, attaquèrent les 41 000 Français à Turin. La citadelle attaqua par ailleurs de revers les Français. Ceux-ci, épuisés par le siège, dans les pires dispositions, essuyèrent une sérieuse défaite. Marsin fut tué dans cette bataille qui fit 3 800 victimes et 6 000 prisonniers côté français. Philippe, lui, fut héroïque et blessé. L’armée française avait été sérieusement bousculée. Plus à l’est, les Franco-Espagnols remportèrent la bataille de Castiglione le 9 septembre, mais ça ne pouvait faire oublier le revers de Turin. Novare, Alexandrie et Casal tombèrent aux mains des Alliés.

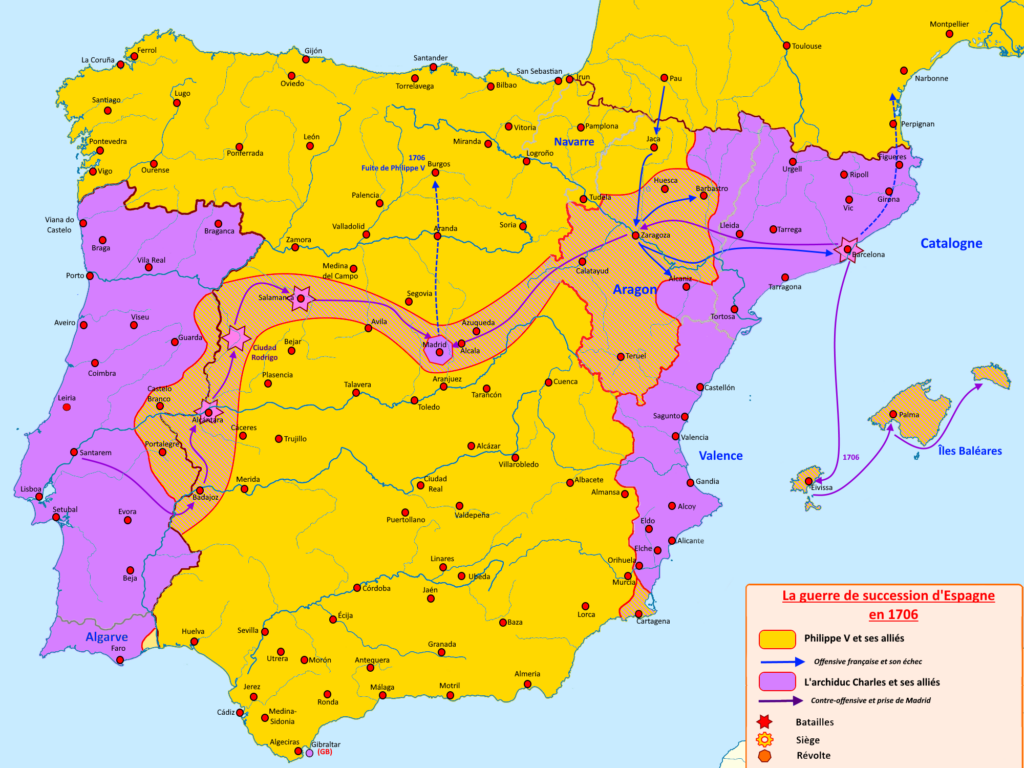

En Espagne, Philippe V tenta de reprendre Barcelone en 1706. Le siège fut posé avec 24 000 hommes, dont 15 000 Français, et la flotte de Toulon dirigée par le comte de Toulouse. C’était la première fois que Philippe V et l’archiduc Charles se faisaient face. L’issue de ce siège pouvait mener à la capture du prétendant et assurer la légitimité de Philippe V. Pourtant, la flotte française dut fuir lorsqu’une flotte alliée menaça. L’effort franco-espagnol sur Barcelone, dès lors, fut vain. Le siège tourna au fiasco et les Franco-Espagnols se trouvèrent cernés par les troupes alliées et les partisans catalans. On conseilla à Philippe de rentrer à Paris ou d’attendre des renforts en Navarre. Il refusa, resta dans l’armée, passa par Pampelune dont la capture avait été négligée par les Alliées alors qu’elle aurait entièrement coupé les communications de Philippe V. Après quoi, le roi d’Espagne rejoignit Madrid le 6 juin. Au demeurant, en ayant tout misé sur Barcelone, Philippe V n’avait laissé que peu de troupes à Berwick, qui avait retrouvé son commandement en Estrémadure. Il ne put donc qu’observer Das Minas et Galway prendre Ciudad Rodrigo le 26 mai 1706 et Salamanque le 7 juin. Dès lors, Philippe V et la Cour durent se rabattre sur Burgos du fait de l’avance des Alliés. Madrid, la capitale, tomba le 27 juin. Mais les Castillans, ayant vu Philippe revenir à Madrid au lieu de se cacher en France, décidèrent définitivement qu’il était le vrai roi d’Espagne. Après tout, comment un archiduc soutenu par toutes les grandes puissances protestantes (Angleterre et Hollande en tête) pourrait prétendre au trône du Roi Catholique espagnol ? Et puis, l’archiduc s’appuyait en particulier sur le Portugal et la Catalogne, ennemis traditionnels de la Castille. Les Alliés furent accueillis avec des « vive Philippe V ! » qui laissaient présager l’avis du peuple sur le prétendant Charles III et la cohabitation à venir. De fait, la population se souleva en faveur de Philippe V, partout en Espagne. Les Alliés continuèrent néanmoins sur leur lancée en prenant Saragosse le 29 juin. Mais la majorité du peuple restant fidèle à Philippe V, les Alliés décidèrent de rembarquer à Valence, nouvelle capitale de Charles III. Philippe V rentra dans Madrid le 4 octobre et Berwick reprit des places en Castille et Murcie.

Louis XIV, malgré une année 1706 synonyme de revers, voyait le bon côté des choses : « Monsieur, nos affaires vont bien ! » lâcha-t-il à l’ambassadeur d’Espagne le 1er janvier 1707. C’est que les succès Alliés faisaient miroiter la fin de la guerre et une victoire octroyant à l’archiduc Charles, donc à l’Autriche, tout le testament espagnol. Ce n’était guère mieux que de l’accorder aux Français : les puissances maritimes ne souhaitaient pas rendre aux Habsbourg leur puissance d’antan, au temps de Charles Quint. Surtout, les Autrichiens ne s’étaient pas battus pour les Pays-Bas espagnols et risquaient de les récupérer quand même. D’ailleurs, l’alliance entre les Anglais et les Hollandais se fissuraient sur cette question : les Hollandais souhaitaient reprendre la Barrière de forteresses dans les Pays-Bas espagnols et y ajouter Nieuport et Ostende, ce que les Anglais refusaient catégoriquement, craignant que les Hollandais n’interdisent aux Anglais le commerce avec ces terres. La France voyait là une ouverture diplomatique.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Oury, Clément (2020). La guerre de succession d’Espagne, la fin tragique du Grand Siècle. Paris : Tallandier, 528p.

Lynn, John A. (1999). Les guerres de Louis XIV. Londres : Tempus Perrin, 568p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Sous la direction de Drévillon, Hervé et Wieviorka, Olivier (2021). Histoire militaire de la France. Des Mérovingiens au Second Empire. Paris : Tempus Perrin, 1182p.

Sources (images) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Ramillies (bataille de Ramillies)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Neufville_de_Villeroy (Villeroy)

https://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Torino (carte siège de Turin)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Turin_(1706) (bataille de Turin)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Marsin (Marsin)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Succession_d%27Espagne (la guerre en Espagne)