Le règne de Louis XIV (partie XXXIII) : de Blenheim aux ouvertures diplomatiques (1704-1705)

Rappel : la guerre débuta dès 1701 en Italie. La France y fut malmenée par le général Eugène de Savoie, menant l’armée autrichienne, jusqu’à ce que Vendôme ne redresse la barre. Plus au nord, en Allemagne, 1702 et surtout 1703 virent le maréchal Villars prendre l’ascendant sur les Impériaux mais fut ralenti par Maximilien II Emmanuel, électeur de Bavière, qui contestait sans cesse ses plans. Villars finit par demander à être relevé de son commandement. Dans les Pays-Bas espagnols, le maréchal français Boufflers limitait les dégâts infligés par le brillant duc de Marlborough. En parallèle, Louis XIV soutenait la révolte de Rákóczi, un noble hongrois s’opposant à l’empereur Léopold Ier d’Autriche, qui venait de reprendre la Hongrie aux Ottomans mais y installait des hommes de confiance plutôt que de se fier aux nobles hongrois. La France n’était pas en reste, faisant face à une révolte de nouveaux convertis au catholicisme dans le sud, un soulèvement protestant nommé révolte des « Camisards ». Fin 1703, alors que Vendôme reprenait la main en Italie, la France découvrit que Victor-Amédée II, son allié savoyard peu sûr, négociait avec la Grande Alliance européenne. Les représailles furent immédiates. Etonnante exception, jusqu’à 1703, l’Espagne fut épargnée par les combats. En décembre, le Portugal, convaincu par les coalisés, entra en guerre contre son voisin. L’année 1704 ne serait pas si paisible pour Madrid.

Le passage de l’archiduc Charles III en Angleterre permit surtout de convaincre Marlborough, par le diplomate impérial Wratislaw, de venir en aide à l’Empereur en 1704. En février, les Anglais et les Hollandais proposèrent leur médiation entre leur allié autrichien et leurs coreligionnaires protestants révoltés. Le mouvement des Malcontents, soutenus par les subsides français, atteignit son apogée durant l’été 1704 en menaçant directement Vienne. La révolte était si importante qu’elle immobilisa 40 000 Impériaux en Hongrie en 1703-1705. Menacé par les armées franco-bavaroises depuis l’Allemagne, l’Empereur n’en décida pas moins d’affecter ses forces en Hongrie et en Italie, tellement il était persuadé que le sort de la guerre de Succession d’Espagne se jouait sur ce dernier front.

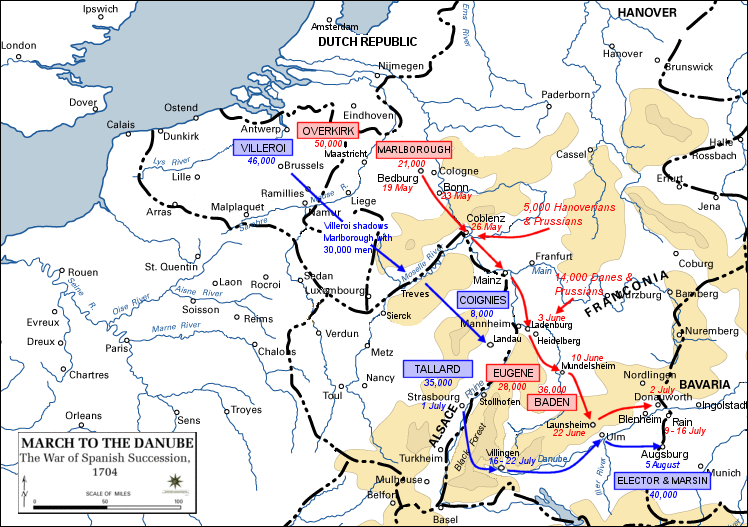

En 1704, désobéissant aux plans des Hollandais mais répondant à l’appel à l’aide des Habsbourg, Marlborough s’enfonça en terres allemandes avec 20 000 hommes. Il parcourut 400 km en cinq semaines, un exploit ! Certes, Turenne, Boufflers ou Créqui avaient déjà accompli de pareils exploits, mais pas sur une telle distance, avec une logistique impeccable et une armée en forme de bout en bout. En Allemagne, Marlborough fut renforcé par des contingents du Hanovre, de Prusse, de la Hesse et du Danemark, portant ses effectifs à 40 000 hommes. Il était talonné par Villeroy, qui l’avait poursuivi depuis la Flandre. Marlborough fit jonction avec les 40 000 hommes de Louis de Bade puis avec les 10 000 hommes de Styrum. A ce stade, en plus des 90 000 hommes de Marlborough, 20 000 Autrichiens surveillaient Vienne et le prince Eugène de Savoie se tenait derrière le Rhin avec 28 000 hommes.

Sans artillerie, Marlborough ne pouvait prendre Ulm, il fondit alors sur Donauwerth où la garnison française mena une bonne défense avant de déposer les armes. Pour autant, Marlborough ne put faire bouger les Franco-Bavarois, plantés dans Augsbourg. Avec Bade, Marlborough mena alors une dévastation systématique de la Bavière qui était semblable au sac du Palatinat de 1689. L’électeur de Bavière allait négocier lorsque le maréchal Tallard vint avec d’importants renforts. Pour ce faire, Tallard avait fait marcher les Français 136 km en sept jours, une performance encore plus impressionnante que celle de Marlborough. Seulement, Tallard avait, lui, perdu un tiers de ses hommes par la désertion et les attaques partisanes. Le renfort de Tallard porta les forces franco-bavaroises à 60 000 dans Augsbourg. Alors, l’armée fit route vers Munster et s’arrêta à proximité de Blenheim et Oberglau.

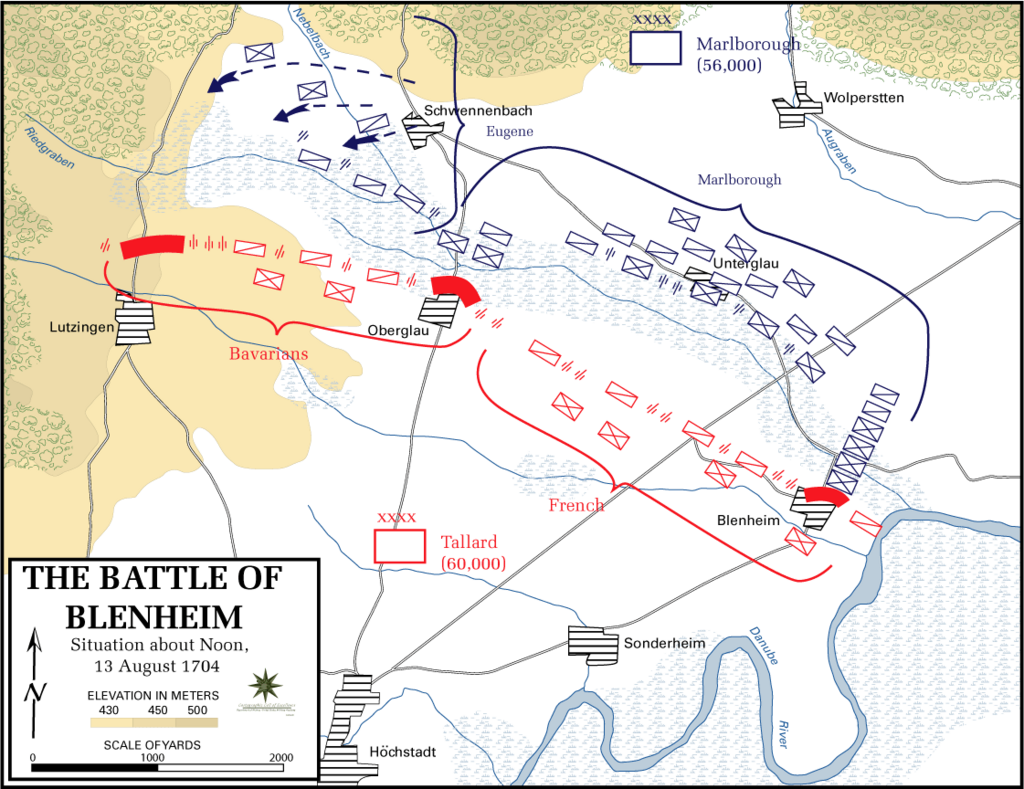

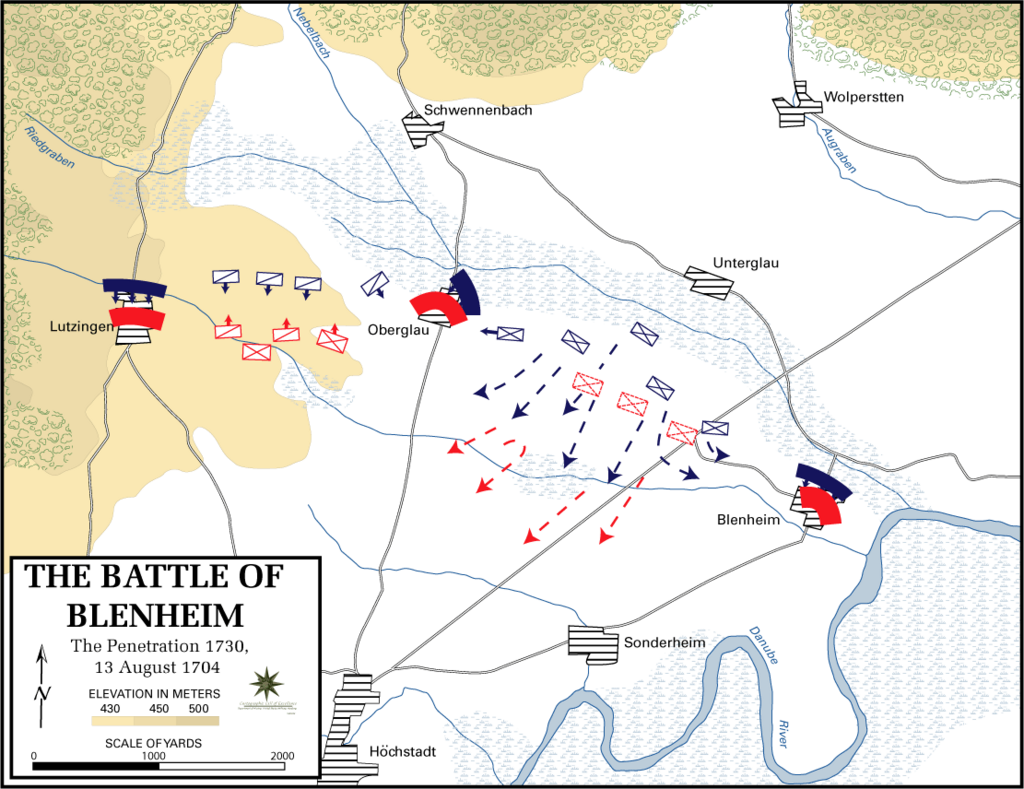

En face, Louis de Bade, Marlborough et Eugène de Savoie avaient fait jonction sans que Villeroy, censé surveiller Eugène de Savoie, ne bouge. Il fut décidé que Bade irait assiéger Ingolstadt avec 15 000 hommes tandis que les deux autres affronteraient les Franco-Bavrois. Ceux-ci n’étaient pas tout à fait rassemblés en une armée et se laissèrent surprendre par les Alliés le 13 août 1704. Les Alliés disposaient de 56 000 hommes contre les 60 000 Franco-Bavarois. Marlborough attaqua Blenheim et Oberglau pour faire diversion alors que Tallard s’en était allé parler avec Marsin et l’Electeur, laissant son aile sans direction. Blenheim tint bon et deux offensives de Marlborough furent repoussées mais Clérambault, lieutenant-général en charge de l’infanterie, prit la décision proprement incompréhensible de masser toute l’infanterie de première ligne française dans Blenheim. Constatant l’état de son aile, Tallard jeta toutes ses réserves pour consolider la droite, dégarnissant le centre. À gauche, Marsin et l’électeur de Bavière, qui avaient l’avantage du nombre, repoussèrent Eugène. Marlborough, comme souvent, avait menacé les flancs pour enfoncer le centre. Il rassembla 81 escadrons frais et 19 bataillons contre 64 escadrons fatigués et 9 bataillons de recrues au centre de la ligne. Les Français gagnèrent du temps par des charges mais l’offensive finale des Alliés eut raison de leur résistance. Ce fut alors la déroute. Tallard fut fait prisonnier. Il restait Blenheim, où étaient massés 9 000 Français. Mais sans commandement, ils furent encerclés et se rendirent. C’est cet événement qui fit de la bataille de Blenheim un affrontement unique aux conséquences multiples. Les Franco-Bavarois perdirent 20 000 morts ou blessés, 11 000 à 14 000 prisonniers, la totalité de leur train d’artillerie, soit 90 canons, 300 mules, 15 pontons… contre 12 500 pertes côté allié.

Les Franco-Bavarois s’étaient admirablement battus. La bataille de Blenheim, avant celle de Leipzig (1813), fut une « bataille des nations » : Français, Espagnols, Bavarois, Britanniques, Hollandais, Impériaux, Hanovriens, Danois et Prussiens y luttèrent et l’intensité du combat ne fut égalée que par la bataille de Malplaquet en 1709. Les armées françaises refluèrent en désordre vers l’Alsace, perdant 7 000 soldats supplémentaires par désertion. Villeroy, censé surveiller Eugène, n’avait pas bougé de tout juillet, échouant complètement dans sa mission. Il se décida à sécuriser les défilés de la Forêt Noire pour accueillir les ruines de l’armée française d’Allemagne en août. Ulm tomba en septembre. Les forces impériales occupèrent la Bavière et, le 7 novembre 1704, l’épouse de l’électeur de Bavière signa le traité d’Ilbersheim : la Bavière sortait de la guerre et restait occupée, les Alliés profitant des ressources bavaroises. Villeroy négligea la défense de Landau ce qui en provoqua la chute le 23 novembre, après une brave résistance de la garnison française. Ainsi, la défaite de Blenheim ne fut pas décisive pour la France mais le fut pour la Bavière. De plus, les Français avaient manqué une belle occasion : Rákóczi était, au plus fort de la rébellion hongroise, capable de véritablement déstabiliser l’Autriche : il avait libéré les deux tiers de sa terre natale et menaçait Vienne en juillet 1704. Après Blenheim, il fut battu à Pata et Tymau en fin d’année puis essuya une série de défaites. Louis XIV, qui avait versé 200 000 livres tournois aux révoltés hongrois au début de l’insurrection, les finança alors à hauteur de 50 000 livres par mois à partir de 1705. Le soutien en resta là. La France se refusa à reconnaître le prince de Transylvanie alors que Léopold était le souverain légitime. C’eut été miner le soutien français à Philippe V, souverain légitime en Espagne. Louis XIV continua donc à envoyer de l’argent pour que la révolte mobilise des forces autrichiennes. Mais les Français n’allaient plus porter la guerre assez loin en Allemagne. Certains estiment que Blenheim mit fin au grand rêve de conquête de l’Europe que l’on prête parfois à Louis XIV, mais rien ne prouve que ce rêve ait jamais existé dans son esprit. S’il s’était aventuré sur le Danube, c’était pour attaquer Vienne et faire sortir l’Autriche de la guerre, non pour annexer de vastes pans de territoire. Du reste, Cologne étant également sortie de la guerre, la France et l’Espagne étaient désormais isolées contre l’Europe.

En Flandre, du fait du départ de Marlborough et Villeroy, il ne se passa rien de significatif en 1704. En Italie, l’attention des Impériaux étant accaparée par l’Allemagne, Vendôme et ses troupes purent s’emparer de Suse (juin), Verceil (20 juillet), Ivrée (30 septembre) et Verrue, cette dernière nécessitant un long siège, tenant d’octobre 1704 à avril 1705. Vendôme essaya d’attirer le duc de Savoie pour une bataille, mais Victor-Amédée resta terré dans Turin. En Ibérie, l’arrivée de Charles III à Lisbonne poussa une petite armée franco-espagnole, dirigée par le brillant général Berwick et Philippe V, à franchir la frontière. Ironie de l’Histoire, Berwick, à la tête des Franco-Espagnols, était le fils de Jacques II (prétendant d’Angleterre) et d’Arabella Churchill, la sœur de Marlborough (dont il était donc le neveu) et allait affronter Ménard de Schomberg, un huguenot d’origine française, à la tête des Anglo-Portugais. Berwick avait déjà fait face à Schomberg en Irlande en 1690, à la bataille de La Boyne, durant laquelle le père de Berwick, Jacques II, avait perdu son royaume face à Guillaume III, tandis que Schomberg avait perdu son père le maréchal de France, commandant de l’armée adverse (anglaise). Berwick emporta Salvatierra le 8 mai 1704, Pena Garcia le 11, Castelo Branca le 23, Portalegre le 8 juin. Cette série de victoires fut interrompue par la chaleur. Sur le front ibérique, les campagnes furent ainsi entrecoupées en été de pauses qu’on appelait les « quartiers de rafraîchissement ».

Sur mer, les Anglo-Hollandais s’emparèrent de Gibraltar, peu défendue, le 3 août 1704. Le comte de Toulouse, amiral de France, décida se sortir la flotte de Toulon. Rejoint par des vaisseaux de Brest, il se présenta au large de Malaga le matin du 24 août. Il alignait 50 navires de ligne, 9 frégates, 9 brûlots et 24 galères. Armée de 3 522 canons (40 fois plus que l’artillerie de l’armée française à Blenheim la même année), la flotte était servie par 24 275 hommes. En face, Rooke disposait de 53 navires de ligne, 6 frégates et 7 brûlots. Armée de 3 614 canons, la flotte alliée était servie par 22 545 hommes. Les Français adoptèrent une formation – inhabituelle – en arc de cercle. La canonnade fut rude et dura toute la journée. Le soir, le comte de Toulouse décida de se retirer. Pourtant, le manque de munitions se serait rapidement fait sentir chez les Alliés si les Français avaient poursuivi leur attaque le lendemain, ce qui leur aurait conféré une grande victoire. Parce que les Français laissèrent aux Alliés Gibraltar, la bataille de Velez-Malaga est considérée comme une défaite stratégique française. Les Franco-Espagnols essayèrent d’assiéger Gibraltar cette année-là, sans succès.

Tandis qu’en Italie se jouait la « campagne des sièges », en Espagne, Berwick refusa de quitter la frontière portugaise, jugeant un mouvement vers Gibraltar trop tardif, inutile et dangereux. Il fut donc relevé de son commandement. Sans surprise, le mouvement français vers Gibraltar fut inutile. Dans le sud de la France, les Camisards, sous Cavalier, remportèrent une belle victoire le 15 mars 1704. Mais le 16 avril, Montrevel détruisit la force de Cavalier durant la bataille de Nagés, le tournant de la révolte. 400 des 1 000 rebelles de Cavalier périrent pendant cette bataille. Les armées royales pendaient et suppliciaient, les rebelles massacraient hommes, femmes et enfants. Le 19 avril, 200 rebelles supplémentaires périrent vers Euzet. Au demeurant, le roi estimait la révolte assez sérieuse pour y envoyer son meilleur maréchal : Villars remplaça Montrevel, qui avait pourtant presque tout fait. Avec la permission du roi, Villars choisit de mener une politique d’amnistie et d’apaisement qui fonctionna très bien. Cavalier vint négocier moins d’un mois après son arrivée. Rolland, lui, continua à mener une guérilla sans envergure avant d’être tué en août 1704. Un dernier chef fut exécuté en 1705.

La campagne de 1704, avec la bataille de Blenheim et la prise de Gibraltar, pour non-décisive qu’elles furent sur le court terme, modifièrent « l’axe politique du monde » (Winston Churchill). L’Angleterre, puissance jusque-là supplétive, tira de Blenheim un prestige durable tandis que Gibraltar devenait une position hautement stratégique en Méditerranée. En somme, 1704 annonçait le rôle prépondérant qu’allaient jouer les Anglais sur la scène internationale pendant plus de deux siècles.

En 1705, Marlborough essaya de provoquer le combat sur le Rhin mais Villars, juste affecté en Moselle, lui faisait face et ne lui fit pas ce plaisir. Apprenant qu’en Flandre, Villeroy avait pris Huy (10 juin) et menaçait Liège, Marlborough quitta l’Allemagne pour ne plus revenir. Les Alliés abandonnèrent Trêves en juin mais reprirent Huy dès le 12 juillet. Alors que l’électeur de Bavière (qui, à titre personnel, malgré la sortie de guerre de la Bavière en 1704, combattait toujours pour les Bourbon) menaçait Liège, il dut retraiter derrière les lignes du Brabant avec l’arrivée de Marlborough. Ce dernier fit diversion puis perça la ligne du Brabant sur une portion peu défendue les 17 et 18 juillet. Villeroy se replia alors sur Louvain que cette portion de la ligne devait protéger, à l’origine. Alors, Marlborough tenta d’amener Villeroy à la bataille : il menaça Bruxelles, poussant le maréchal français à disperser ses forces pour couvrir les potentielles cibles du duc. Par des manœuvres savantes, Marlborough concentra de nouveau ses forces et aurait pu écraser Villeroy si le général hollandais qui l’accompagnait ne s’était pas opposé à l’offensive. Cette opposition différa l’attaque jusqu’à ce que Villeroy ait pu ramener assez de troupes pour se défendre. Marlborough pesta et retraita.

En Allemagne, la mort de Léopold Ier le 5 mai 1705 après 47 ans de règne n’affecta pas les combats : son fils prit sa suite sous le nom de Joseph Ier. Autoritaire, énergique, il jeta les bases de la monarchie habsbourgeoise moderne et fut un ennemi de la France plus acharné encore que son père. Pourtant, Louis XIV prit le deuil de feu Léopold Ier. Une solidarité à toute épreuve existait dans les cours européennes, sauf pour les parvenus : Louis XIV ne prit pas deuil de la disparition de Guillaume III. Sur le front, Villars fut contraint de laisser les forces de Marsin marcher vers la Flandre et d’envoyer des renforts en Italie. Ces ponctions ne lui laissaient plus assez de troupes pour efficacement contrer les Impériaux en Allemagne. Ceux-ci parvinrent alors à traverser le Rhin, prendre Haguenau le 6 octobre 1705 et passer l’hiver en France. En Italie, les Français s’emparèrent de Mirandole (10 mai), Villefranche, la ville de Nice (1er avril), Chivasso et Castegnato fin juillet malgré le retour d’Eugène de Savoie sur le front. Le 16 août 1705, Vendôme, alignant 22 000 hommes, affronta Eugène, 24 000 hommes, à Cassano, à l’ouest de Milan. Les Français remportèrent une belle victoire et le prince ne cessa alors de reculer jusqu’à prendre ses quartiers d’hiver en janvier. Berwick arriva sur le front italien le 31 octobre pour soumettra la citadelle de Nice, qui résistait encore. Celle-ci capitula le 4 janvier 1706.

En Espagne, les Alliés firent campagne depuis le Portugal et profitèrent du long et inutile siège de Gibraltar. Das Minas, le nouveau commandant suprême des Alliés sur ce front et le général Galway firent mouvement pour prendre Salvatierra, Valence de Alcantara puis Albuquerque en mai 1705. Les Alliés se dirigèrent ensuite sur Badajoz, que les Français sous le maréchal de Tessé protégèrent. De l’autre côté de l’Espagne, une flotte alliée sous les ordres de l’amiral Shovell débarqua des forces en Catalogne. La région s’agaçait de la présence française et craignait que les Bourbon ne cherchent à centraliser l’Etat, nuisant à l’autonomie catalane. Après un siège qui dura du 22 août au 9 octobre, Barcelone tomba. Valence suivit le 16 décembre 1705. Philippe V venait de perdre deux provinces côtières.

Loin du vacarme des canons, la diplomatie était à l’œuvre. Dès 1705, la France se dit prête à donner une Barrière aux Provinces-Unies, ce qui leur permettrait de se renforcer commercialement, au détriment des Anglais. Pour la stratégie française, à défaut de pouvoir s’attaquer aux « centres de gravité » (Clausewitz) de la Grande Alliance, l’Angleterre étant protégée par la Manche, Vienne l’étant par la distance sur laquelle il faudrait tenir une ligne de communication, il fallait viser les Etats les plus faibles de l’alliance antifrançaise pour pousser à la paix générale. C’est ce qu’il s’était passé durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. La France adopta donc une stratégie que Chamlay décrivait comme « mixte » : rester principalement sur la défensive pour économiser et protéger la couronne espagnole mais s’adonner à des offensives limitées pour vivre sur le pays étranger, inspirer la crainte aux adversaires, les démoraliser et leur faire dépenser de l’argent. Généralement, un seul des quatre fronts voyait une offensive d’envergure de la part de la France. Ce front prioritaire était souvent celui des Pays-Bas.

Louis XIV et son cabinet réfléchissaient froidement selon l’intérêt des Etats. Sauf que cette vision ne primait pas forcément chez certains ennemis de la France, comme l’Angleterre. Cette façon de réfléchir amena par ailleurs à une préférence définitive de la course et à la guerre d’escadre côté français : s’attaquer aux richesses des ennemis, ruiner le commerce des puissances maritimes. Mais c’était manquer de reconnaître l’importance du contrôle des mers. Le manque de moyen favorisa naturellement cette décision française. La guerre de course engendra 6 587 prises durant le conflit. Versailles savait dès le début que c’était insuffisant, ce n’était là qu’un autre outil de la guerre d’attrition. Qu’importe la puissance, chaque vaisseau était alors un investissement long terme. Sur sa période d’activité, généralement 20 à 30 ans, un navire nécessitait six à dix fois son coût initial de construction en réparations, radoubs et reconstructions. En 1701, la Royale alignait 206 navires, la Royal Navy seulement 150. La flotte française restait la meilleure et la plus moderne d’Europe au début du conflit. Mais c’était oublier l’apport de la Hollande. Après quoi, l’argent venant à manquer, la France cessa de financer la construction de nouveaux navires à partir de 1708. En 1710, les Britanniques disposaient de 313 bâtiments, les Français 209. Quatre ans plus tard, les premiers en avaient 247, les seconds 113 (à chaque fois, de différentes tailles, pas tous disponibles).

En 1705, Louis XIV essaya de négocier, surtout avec Marlborough et les Provinces-Unies, notamment en rebattant les cartes territorialement parlant. Déçu dans ses attentes, le Roi-Soleil décida pour 1706 des offensives destinées à « [leur] faire voir que j’ai des forces suffisantes pour les attaquer partout ». Il leva 27 000 hommes en plus, huit armées furent mobilisées (trois au Nord, deux en Italie et trois en Espagne). Louis XIV attendait de ses campagnes d’Italie et d’Espagne qu’elles soient décisives. Les Alliés étaient également persuadés que l’année 1706 serait décisive, mais en leur faveur. Pour montrer leur résolution, ils jurèrent « No peace without Spain* ».

*« Pas de paix sans l’Espagne » sous-entendu sans avoir obtenu gain de cause quant au trône madrilène.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Oury, Clément (2020). La guerre de succession d’Espagne, la fin tragique du Grand Siècle. Paris : Tallandier, 528p.

Lynn, John A. (1999). Les guerres de Louis XIV. Londres : Tempus Perrin, 568p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Sous la direction de Drévillon, Hervé et Wieviorka, Olivier (2021). Histoire militaire de la France. Des Mérovingiens au Second Empire. Paris : Tempus Perrin, 1182p.

Sources (images) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VI_(empereur_du_Saint-Empire) (Charles IV)

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Churchill_(1er_duc_de_Marlborough) (Marlborough)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_H%C3%B6chst%C3%A4dt_(1704) (Blenheim)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_navale_de_V%C3%A9lez-M%C3%A1laga (Vélez-Malaga)