Le règne de Louis XIV (partie XI) : la diplomatie comme arme

Rappel : Dès le début de son règne, Louis XIV donna le ton par les préludes à la magnificence. Ces préludes furent différentes affaires sur lesquelles le roi de France se montra intraitable et obtint gain de cause. Ceux-ci revêtirent différentes formes : une altercation entre les ambassadeurs espagnol et français à Londres, la primauté du salut en mer entre les Français et les Anglais ou encore une exacerbation des tensions avec un Saint-Siège se montrant peu conciliant, menant à une fusillade à Rome contre l’ambassadeur de France. Philippe IV d’Espagne présenta ses excuses, tout comme le pape, tandis que Charles II d’Angleterre accepta de ne donner la primauté à aucune des deux nations. Louis XIV fit également rapidement transparaître sa puissance par la propagande, s’appuyant sur les bâtiments et le mécénat. Contrairement à une idée reçue, il n’abandonna jamais sa capitale et y construisit nombre d’édifices, parmi lesquels les Invalides ou les Tuileries. Il se fit enfin mécène de nombreux artistes, écrivains, musiciens ou chercheurs pour renforcer la gloire de la France. Dans son royaume, la « petite académie » fut chargée des inscriptions, devises des monuments royaux, mais également des emblèmes ou légendes ornant les tapisseries et les médailles commémoratives. De nombreuses académies furent fondées sous son règne, assurant un rayonnement culturel. Gardons-nous de comparer cette propagande à celle des régimes autoritaires du XXe siècle : la propagande louis-quatorzienne, si elle mettait beaucoup en avant le roi, ne le faisait que pour la gloire de la France, car le roi la représentait. Il n’était pas question d’un culte de la personnalité différent de ses prédécesseurs ou semblable à celui mis en place par les régimes totalitaires.

En 54 ans de règne personnel, Louis XIV fit la guerre pendant 33 années. Mais pour comprendre cette donnée, il faut comparer Louis XIV aux autres souverains de son temps et rappeler qu’à cette époque, la différence entre guerre est paix n’est pas aussi tranchée qu’aujourd’hui. Léopold Ier de Saint Empire, par exemple, régna 47 ans avec seulement 7 années de paix (1664-1670 et 1699-1701). Louis XIV fit également moins la guerre que ses devanciers Richelieu ou Mazarin. Au XVIIIe siècle, la guerre n’était pas perçue comme une folie meurtrière, un désordre porteur de seuls malheurs, tout comme la paix n’était pas ordre et raison. La guerre était un état naturel, le moyen pour les États de régler leurs différends. La paix, elle, n’était qu’une trêve, presque étrange, servant aux belligérants à rétablir leurs finances et reformer les régiments, entre deux guerres. Ce n’était pas le cadre normal de la politique. Ce n’est qu’au début du XVIIIe siècle, lorsque l’Europe aura perçu la destruction qu’engendraient désormais les armées (devenues massives pendant le siècle) mobilisées par les Etats, que la paix deviendra « une maîtrise des réflexes sauvages ». L’épuisante guerre de Succession d’Espagne jouera un rôle important dans le changement des mentalités. Le monde des diplomates aidera dans la transition, par ses manières courtoises et son goût du compromis, donnant naissance aux guerres de cabinet au XVIIIe siècle.

Les structures politiques de l’Europe du Grand Siècle, l’existence de vieilles dynasties aux ambitions hégémoniques et la complexité des liens matrimoniaux incitaient les Etats à la guerre. Les dynasties considéraient leur territoire comme des biens patrimoniaux, les villes et les provinces servant alors de monnaie d’échange sans prendre en compte la langue, la culture ou l’avis de ceux qui les peuplaient. Le protectionnisme destiné à faire pièce à la puissance commerciale hollandaise ne fit qu’aggraver les tensions en Europe. Et dans cette Europe, Louis XIV ne différait en rien des autres souverains de son époque : d’après Ragnhild Hatton, Louis XIV se situait dans tradition européenne la plus classique. Selon son éducation, il était de son devoir de conserver ses terres et, en cas de victoire mais de manière limitée, d’en acquérir. En bon souverain chrétien, il devait cependant mener des « guerres justes ». La guerre la plus délicate qu’il mena fut la guerre de Hollande : une guerre d’agression qui parut justifiée au roi de France parce que l’Etat, ayant signé une alliance avec lui en 1662, avait changé de camp en 1668 et méritait de ce fait une punition. À maintes reprises Louis XIV tenta d’éviter la conflagration et proposa des arrangements ou compromis. Craignant l’enfer, il évita d’ailleurs le parjure et fut bien plus attaché à la parole donnée que d’autres souverains d’Europe (Charles II d’Angleterre, Léopold Ier du Saint Empire, Victor-Amédée de Savoie…). Le roi de France encouragea la médiation, que ce soit celle du Saint-Siège, de l’Angleterre ou de Venise.

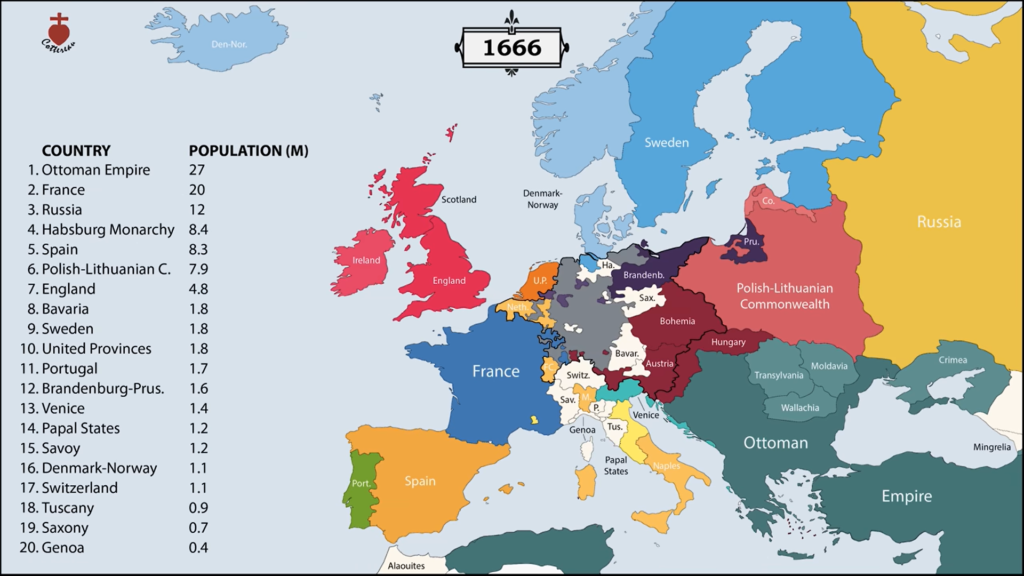

Si la recherche de la gloire fut un fil conducteur de la politique étrangère française, il importe d’en finir avec une vieille rumeur qui date de l’hésitation de Mazarin à proposer le jeune Louis XIV pour la candidature du trône impérial : Louis XIV ne rechercha jamais la monarchie universelle. Il eut pour seul objectif une stratégie défensive, celle de renforcer des frontières qui étaient trop poreuses en 1661. Mais comme le dit Richelieu, chaque verrou conquis est aussi une porte ouverte pour entrer chez l’ennemi. Or, le malheur du Roi-Soleil fut que ses voisins craignirent l’invasion alors que Louis XIV voulait surtout protéger son pré carré, le sanctuaire national. Si les autres puissances craignaient la France, c’est parce qu’elles étaient relativement plus faibles. Richelieu et Mazarin eurent la bonne idée de construire la puissance française dans une Europe cherchant à se débarrasser de l’hégémonie des Habsbourg, sans pour autant se montrer trop menaçants. La stratégie était défensive, donc tout en consolidant les frontières et en acquérant des terres – Roussillon, une partie de l’Alsace et de l’Artois – la France se fit la protectrice de la liberté et garante de l’indépendance des petits États, surtout germaniques. À la fin de la guerre de Trente Ans (1648), la France paraissait trop occupée par la Fronde. En 1661, bien qu’épuisée par la guerre, la France était devenue la première nation du continent.

Le déclin de l’Espagne fut si rapide qu’il passa un temps inaperçu. L’empire colonial immense cachait encore la misère financière. Allié naturel de l’Espagne, Léopold Ier d’Autriche était timide et physiquement faible, du fait de la consanguinité des Habsbourg ; ses ministres gouvernaient à sa place. Son rôle en Allemagne était plus symbolique qu’autre chose et il dirigeait des domaines héréditaires vastes mais hétérogènes religieusement et ethniquement parlant. Surtout, il avait mieux à faire que se battre en Europe centrale ou occidentale : l’Empire ottoman menaçait sa capitale depuis les Balkans. Depuis les traités de Westphalie, le Saint Empire se constituait de 350 principautés, duchés ou villes libres. La France y exerçait une forte influence que Mazarin avait gravée dans le marbre avec la Ligue du Rhin en 1658 (rassemblant les électeurs de Mayence, Cologne et Trèves, les ducs de Neubourg et Brunswick, ainsi que le roi de Suède et de France). La France servait de modèle culturel, les petits États voulurent avoir leur Versailles à la fin du siècle.

En Angleterre, les Stuart venaient d’être restaurés sur le trône (1660), si bien que le roi Charles II n’avait pas de marge de manœuvre : il ne pouvait compter sur son Parlement, méfiant. Les Provinces-Unies, juste émancipées de l’Espagne (1648), avaient bâti en quelques décennies une puissance économique insolente, les plaçant à la première place du monde. L’empire colonial, la maîtrise des mers en terme de marine marchande mais aussi ses terres en Europe, qui formaient la première zone commerciale et manufacturière, incitaient le voisinage à la jalousie et au protectionnisme. La Suède, elle, était en déclin depuis la mort du roi Gustave II Adolphe (1632), qui avait fait de la Baltique une mer suédoise, et surtout depuis le règne de Charles X (1654-1660). Le Danemark, rival de la Suède, la suivait dans la décadence. L’Italie était morcelée, le pape Alexandre VII était autoritaire et francophobe. Le Grand-duché de Toscane, dirigé par Cosme III et son épouse Marguerite Louise, fille de Gaston d’Orléans donc cousine germaine de Louis XIV ; ainsi que la Savoie, gouvernée par Chrétienne de France, la sœur de Louis XIII, étaient sous puissante influence française. La Russie était aussi lointaine que repliée sur elle-même et la Pologne, soumise à une aristocratie chaotique, ne pesaient pas dans la balance.

La diplomatie française put ainsi profiter de la conjoncture. La démographie du royaume était très bonne, plus efficace que la prospérité économique anglaise et hollandaise, l’Empereur était en retrait, l’Italie divisée, l’Espagne décadente, la France riche et prestigieuse et disposant d’une clientèle développée. Tellement riche que, jusqu’à Nimègue (1678), Louis XIV jouera des subsides. Les princes allemands, l’Angleterre de Charles II, la Suède, la Pologne, les révoltes hongroises grevant l’effort de Vienne… Tous puisèrent dans les coffres de France, mais tout cela ne fondait guère des fidélités pérennes. Les trahisons étaient légions. En réalité, les nations s’offraient parfois au plus généreux. La France permit à la Suède de tirer beaucoup d’avantages de la guerre de Trente Ans, puis joua les médiatrices pour négocier une paix avantageuse à Oliva (1660). Paris signa un traité de commerce en 1663 avec Stockholm. Pourtant, la Suède traita avec l’Angleterre en 1665 et 1672, avec la Hollande en 1675 et 1679, adhéra à la Triple Alliance en 1668 contre un premier versement anglo-hollandais de 480 000 rixdales d’argent. Du reste, en 1672, par le traité de Stockholm, la Suède promit à la France une intervention éventuelle contre les princes allemands et les Hollandais en échange d’une rente immédiate de 400 000 écus (élevée à 600 000 en cas d’entrée en guerre). Ils tinrent leur engagement.

La supériorité de la diplomatie française découla du rôle essentiel joué par Louis XIV, qui en fit plus qu’un « domaine réservé » auquel il consacra une grande partie de son temps (recevant les ambassadeurs ou ministres étrangers, répondant lui-même aux lettres, etc.) mais aussi de brillants diplomates. Hugues de Lionne fut de 1656 à sa mort en 1671 un bourreau de travail, grand connaisseur des cours européennes. Simon Arnauld de Pomponne qui lui succéda, fut conciliant, aimable. Il fut remercié en novembre 1679 et remplacé par Charles Colbert de Croissy, frère de Jean-Baptiste. Ce dernier se révéla un excellent administrateur et exécuta sans sourciller une politique cynique et brutale (dont celle des réunions). En 1691, Pomponne entra de nouveau au conseil d’en haut puis, à la mort de Colbert de Croissy en 1696, reprit la direction des Affaires étrangères : il fallait une politique plus accommodante. Avec la mort de Pomponne en 1699, le fils de Colbert de Croissy, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, prit la direction des affaires étrangères de 1700 à 1715, soit toute la fin du règne. Curieux, distingué, fin lettré, souple et persuasif, Torcy fut l’un des meilleurs ministres des Affaires étrangères de l’Ancien régime. Il tenta par ailleurs d’étoffer l’équipe ministérielle des affaires étrangères et créa de ce fait les premiers rouages de la monarchie administrative.

La diplomatie française s’attacha à récolter le plus d’informations possible, notamment au travers d’espions et surtout d’espionnes ; mais usa également de la polémique, engageant pour cela de fins auteurs ; ou bien sûr d’argent pour corrompre, attacher les services (par une pension) ou inciter un secrétaire, un ministre, un général, la maîtresse d’un diplomate, un ecclésiastique ou encore le roi Charles II d’Angleterre. Ce dernier toucha plusieurs millions pour soutenir le roi de France malgré l’opposition parlementaire (qui le dépouillait d’ailleurs de ses moyens financiers). Louis XIV, qui ne voulait pas que Charles II puisse totalement asseoir son pouvoir absolu, stipendiait d’ailleurs également les leaders des Communes pour réfréner ses ardeurs en politique interne. Après Nimègue, les Allemands se montrèrent méfiants, surtout suite à l’épisode des réunions ; les catholiques reprochèrent à Louis XIV de ne pas avoir combattu les Ottomans devant Vienne (1683) ; les Etats protestants ne pardonnèrent pas la révocation de l’édit de Nantes par celui de Fontainebleau (1685) ; enfin, la politique du clientélisme par les subsides devint intenable du fait de la nette dégradation des finances françaises à cause des guerres ruineuses.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Source (image) :

https://www.youtube.com/watch?v=UY9P0QSxlnI&t=600s&ab_channel=Cottereau (carte de l’Europe)