Le règne de Louis XIV (partie XXXVIII) : de Denain à la paix d’Utrecht (1712-1714)

Rappel : En 1709, l’alliance antifrançaise commença à sérieusement se fissurer. La Grande-Bretagne et les Provinces-Unies s’entendirent pour s’accorder l’un l’autre divers avantages en prévision de la fin de la guerre, au détriment de la Prusse et de l’Autriche. Pourtant, en 1710, Louis XIV fit une ultime offre aux coalisés, acceptant toutes les conditions et même de financer une éventuelle poursuite de la guerre contre son petit-fils le roi d’Espagne, Philippe V. Le Roi-Soleil acceptait toutes les humiliations à l’exception d’une guerre directe avec son petit-fils. Les Alliés refusèrent cette main tendue, pourtant une victoire sur toute la ligne. Jamais plus Louis XIV ne ferait une offre aussi généreuse. Déçu à nouveau, le roi de France renouvela son assistance à son petit-fils qui mena, avec Vendôme, la reconquête de l’Espagne en 1710. Charles III ne pouvait alors plus espérer, à ce stade, qu’une intronisation par voie diplomatique. Or, l’empereur Joseph d’Autriche succomba à la maladie en 1711, passant la couronne à son frère… Charles. Devenu Charles VI du Saint Empire, le prétendant au trône d’Espagne n’était plus un choix acceptable pour les Alliés ; lui accorder l’Empire espagnol eu été ramener à la vie l’immense empire Habsbourg de Charles Quint. Philippe V devenait l’option raisonnable, quand bien même la mort du Grand Dauphin de France en 1711 le rapprocha de la couronne française. Sur le front de Flandres, les Alliés percèrent la seconde ligne de la ceinture de fer française mais ne s’aventurèrent pas plus loin. C’est que les discussions diplomatiques allaient bon train. Des accords franco-britanniques, en particulier, furent signés en 1711 : les préliminaires de Londres. Ces accords sauvegardaient surtout les intérêts de la Grande-Bretagne ; les autres puissances coalisées en furent scandalisées. Enfin, le soulèvement hongrois prit fin avec l’accession de Charles VI au trône, menaçant la paix européenne d’un déferlement des troupes autrichiennes vers l’ouest.

La guerre de course entrava sévèrement le commerce maritime des Alliés durant toute la guerre. Entre 1702 et 1714, les Français prirent 4 545 navires (amenés devant les tribunaux de prise) pour une valeur de 149 millions de livres. En 1702 et 1704, des escadres françaises exigèrent une rançon du fort Gambie en Afrique. D’autres Français occupèrent Saint-Kitts puis rançonnèrent l’île de Nevis dans les Caraïbes. Le corsaire français Cassard ravagea l’île portugaise de Cap-Vert en mai 1712, déchargea son butin en Martinique, soumit les îles anglaises de Monserrat et Antigua en mai puis contraignit la colonie hollandaise du Surinam à verser une contribution de 800 000 forins en octobre. En janvier 1713, il ravagea l’île hollandaise de Sainte-Eustache puis les colonies hollandaises de Paramaribo (février) et Curaçao. René Duguay-Trouin fit voile vers Rio de Janeiro en 1711, qu’il attaqua puis rançonna en menaçant de tout brûler. C’était là une vengeance : un Français ayant déjà essayé de prendre Rio en 1710 et ayant été maltraité par les Portugais. Duguay-Trouin repartit avec 2.2 millions de livres. Il perdit cependant 1 000 hommes et 600 000 livres à cause d’une tempête au large des Açores.

Les combats coloniaux furent de moindre importance. La Royal Navy échoua dans des opérations amphibies impliquant 5 000 à 6 000 Britanniques et autant d’Amérindiens, contre la Floride espagnole. Si les Anglais s’emparèrent de Saint-Kitts, auparavant française, en 1702, ils échouèrent contre la Guadeloupe en 1703. En Amérique du Nord, cette guerre, nommée « guerre de la Reine Anne » par les colons anglais, fut faite de raids. Le Maine et le Massachusetts demandèrent des troupes régulières à Londres, en 1709, parce qu’ils n’arrivaient pas à faire face aux raids français, malgré leur supériorité numérique. Après plusieurs offensives britanniques repoussées, ceux-ci s’emparèrent à nouveau de Port-Royal en octobre 1710. Les assaillants avaient aligné 36 vaisseaux et plus de 3 000 troupes régulières et milice, contre une garnison de 156 Français. En 1711, partant de Boston, une flotte de 71 vaisseaux transportant 7 500 hommes devait assiéger Québec tandis qu’une force de 2 000 hommes attaquait Montréal par la terre. Cette offensive avait été planifiée par St John en personne, dans le cadre de la « blue water policy » : politique selon laquelle les Britanniques devaient privilégier leurs intérêts à ceux de la Grande Alliance. Du fait du mauvais temps et de mauvaises manœuvres, 8 navires sombrèrent dans le Saint-Laurent avec 900 marins, soldats et femmes britanniques. La flotte fit demi-tour, tout comme l’expédition terrestre.

En tout, la guerre fit 60 tués chez les colons français et quelque 1 500 chez les Britanniques. La neutralité de New York et des Iroquois limita les combats. Les pertes restaient très déséquilibrées. D’autant plus qu’il y avait environ 30 000 colons français (20 000 au Québec, 10 000 à 12 000 en Acadie, quelques centaines au bord du Mississippi) contre 300 000 colons britanniques en Amérique du Nord. Du reste, les Britanniques renommèrent Port-Royal Annapolis et changèrent le nom de la région, l’Acadie, pour Nouvelle-Ecosse. Londres allait garder ce territoire avec le traité d’Utrecht, qui mettrait fin à la guerre de Succession d’Espagne. Mais les Français s’empressèrent de bâtir le fort de Louisbourg sur l’Ile Royale (île du Cap Breton), ce qui annula largement les bénéfices du contrôle d’Annapolis.

Les négociations avancèrent en 1711 et 1712. Louis XIV voulait, en plus d’une restitution de la Bavière à l’électeur, soit les Pays-Bas du Sud, soit la Sicile et surtout le titre royal pour son allié. Il n’obtint finalement que la restitution des terres. En revanche, Victor-Amédée, protégé par les Britanniques, obtint lui la Sicile, qu’il échangea rapidement contre la Sardaigne, plus proche de son territoire. Avec le décès du Grand Dauphin, fils de Louis XIV, mort de la petite vérole en avril 1711 à 49 ans, puis celui de son fils le duc de Bourgogne, frère aîné de Philippe V et héritier du trône, mort de la rougeole (ou d’une scarlatine infectieuse) à 29 ans le 18 février 1712 (juste après sa femme Marie-Adélaïde, 26 ans, emportée par le même mal le 12) et du fils aîné du duc de Bourgogne, mort lui aussi de la même maladie le 5 mars, âgé de 5 ans et demi, les Alliés firent de l’abandon du trône de France par Philippe V leur priorité. Surtout que le seul héritier au trône restant avant Philippe était désormais l’arrière-petit-fils de Louis XIV, Louis, l’autre fils du duc de Bourgogne, âgé de deux ans, lui aussi touché par le même mal. Personne n’imaginait qu’il puisse survivre. Pourtant, il allait devenir Louis XV. Si celui-ci mourait et que Philippe V ne renonçait pas à la couronne de France, le candidat Bourbon ne vaudrait à nouveau pas mieux que le candidat Habsbourg, Charles VI, qui régnait déjà sur le Saint Empire. Le vieux roi, 73 ans, fut profondément touché par cette série de décès dans sa famille. Du reste, Louis XIV accepta fin juin que son petit-fils Philippe V renonce au trône, ce que ce dernier fit à contrecœur le 8 juillet à Madrid et à nouveau le 5 novembre 1712, comme une partie du processus de paix. En mai 1712, la reine Anne publia des « Ordres restrictifs » visant à interdire aux commandants britanniques d’engager une bataille ou un siège. Les Préliminaires de Londres auguraient la fin prochaine de la guerre avec la défection de la Grande-Bretagne, acteur essentiel de l’alliance antifrançaise. Pendant ce temps, le front de Flandre, contrairement aux autres, ne resta pas inactif en 1712. Eugène de Savoie dirigeait désormais l’armée principale des Alliés, qui fut renforcée par 23 000 soldats d’Autriche, libérés par la paix avec la Hongrie. En importante supériorité numérique, Eugène décida de faire tomber les dernières forteresses du pré carré de Vauban. Pourtant, cette supériorité numérique était grevée par l’armée britannique, dont le nouveau commandant, le duc d’Ormonde, ne devait en aucun cas engager le combat tout en cachant aux Alliés les ordres restrictifs (« restraining orders ») qu’il avait reçus. Malgré tout, la forteresse du Quesnoy tomba le 4 juillet 1712. Mais la prise de cette forteresse majeure n’empêcha pas les Britanniques d’annoncer officiellement une suspension d’armes avec la France le 7 juillet et de retirer leurs troupes. En réalité, la Grande-Bretagne payait surtout des troupes mercenaires allemandes, que les Hollandais s’engagèrent à payer. Le désengagement britannique ne retira donc du front qu’environ 12 000 hommes. Le reste de l’armée, 50 000 mercenaires allemands, rejoignirent les forces d’Eugène ; sachant que l’empereur avait ramené 20 000 troupes de Hongrie. Mais les Hollandais demeuraient désormais les seuls financiers des Alliés. Les Provinces-Unies ne pouvaient tenir cet engagement sur le long terme. Secoué par la défection britannique mais bénéficiant toujours de la supériorité numérique, Eugène assiégea Landrecies, la dernière forteresse du pré carré avant Paris. Pour cela, il fit creuser une double ligne de retranchements entre Marchiennes et Denain. Face aux 120 à 130 000 Alliés, armés de 130 canons, Villars faisait pâle figure, alignant 70 000 hommes mal équipés, mal nourris, sans artillerie ni munitions. Il avait pourtant le sort de la France entre les mains. Louis XIV le lui rappela en signifiant qu’en cas de défaite, il « compterait de me rendre à Péronne ou à Saint-Quentin y ramasser tout ce que j’aurais de troupes, pour un dernier effort avec vous et périr ensemble ou sauver l’Etat, car je ne consentirais jamais à laisser approcher l’ennemi de ma capitale. » D’ici là, le roi laissait carte blanche à son maréchal. Fin juillet, le maréchal de Villars décida d’attaquer Denain. Il mit tout en œuvre pour faire diversion et simuler une attaque vers Landrecies puis, dans la nuit du 23 au 24 juillet 1712, il reporta ses forces sur Denain et attaqua les 10 000 Hollandais qui y étaient retranchés avec ses 30 000 hommes le 24 à 13h. L’infanterie française avança sans tirer, essuyant le feu ennemi, et s’empara des lignes hollandaises. Eugène avait essayé d’envoyer des renforts mais ceux-ci n’avaient pas eu le temps d’intervenir. Les Français perdirent 2 100 hommes, les Hollandais 6 500.

Villars exploita sa victoire en s’emparant de Marchiennes le 30 juillet, y prenant notamment 100 canons adverses et faisant 7 000 à 9 000 prisonniers. Marchiennes et Denain étant français, Eugène ne pouvait continuer le siège de Landrecies, qu’il leva le 2 août 1712. Villars s’empara de Douai le 8 septembre, Le Quesnoy le 4 octobre et Bouchain le 19. Le maréchal venait de rétablir le pré carré, mettant fin à la guerre en Flandre. La France, après cette campagne de 1712, n’allait plus se battre à sa frontière nord jusqu’aux guerres révolutionnaires. Un armistice entre la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne ainsi que la suspension des hostilités qui allait avec furent décidés le 21 août 1712. Les Britanniques abandonnèrent les Impériaux de Starhemberg en Espagne. Le 7 novembre, une nouvelle suspension d’armes fut décidée entre la France, l’Espagne et le Portugal. De fait, il ne se passa rien de substantiel sur les fronts du Rhin, d’Italie et d’Espagne en 1712. Mise à part, peut-être, la mort en Espagne de Vendôme en juin 1712, âgé de 58 ans, du fait d’une maladie intestinale, conséquence d’une indigestion après avoir ingurgité, comme il le faisait souvent, de la nourriture avariée.

Nous l’avons évoqué : Philippe V organisa une cérémonie de renonciation au trône de France, en présence de l’ambassadeur britannique, le 5 novembre 1712. En coupant ainsi les liens, si la branche espagnole des Bourbon venait à s’éteindre, la maison savoyarde prendrait sa suite. La concession était de taille (de la même manière, l’extinction de la descendance de Louis XIV irait à celle de Monsieur, les Orléans, et non de Philippe V, ce qui advint en 1883 avec la mort du comte de Chambord). De ce fait, les Alliés – sauf l’Autriche – reconnurent Philippe V comme roi d’Espagne. Eux qui avaient tenu, depuis des années, leur principe de « pas de paix sans l’Espagne », sous-entendu sans chasser les Bourbon de l’Espagne, en signaient finalement une « sans l’Espagne ». C’était là la plus grande victoire de Louis XIV dans cette guerre, bien qu’il ait accepté de séparer les deux couronnes. Philippe V leva le blocus sur Gibraltar. Les discussions pour la paix pouvaient aboutir. Les Britanniques durent, avant tout, s’accorder avec les Hollandais. Un nouveau traité de la Barrière, moins généreux que celui de 1709 mais plus que le traité de paix de Ryswick (1697) qui avait institué cette barrière, fut signé le 30 janvier 1713.

Les traités d’Utrecht offrirent à la Grande-Bretagne les moyens de la domination maritime et commerciale à laquelle elle aspirait : elle obtint Gibraltar, Minorque, le détroit et la baie d’Hudson, Terre-Neuve (les Français y gardaient un droit de pêche), l’île Saint-Christophe, la destruction des fortifications de Dunkerque, la succession protestante était reconnue (bien qu’Harley et St John, désormais duc de Bolingbroke, discutèrent avec le prétendant Jacques, mais les discussions achoppèrent car Jacques refusa de dissimuler sa religion catholique) ; mais surtout l’Asiento, la Grande-Bretagne prenant le monopole sur la traite négrière aux Français et signant un traité commercial avec la France (finalement non ratifié par le Parlement britannique). Les Hollandais furent comparativement nettement moins récompensés. Les Britanniques contraignirent les Provinces-Unies à abandonner la Gueldre aux Prussiens en échange des places sur la Meuse et la libre circulation sur ce fleuve. La Barrière donnée aux Hollandais était composée de Furnes, Fort Knocke, Ypres, Menin, Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Gand, mais n’était pas encore acceptée par l’empereur. Les Provinces-Unies ne gagnaient par ailleurs aucun privilège commercial particulier. Le duc de Savoie obtint le titre de roi ainsi que le royaume de Sicile (qu’il échangea contre la Sardaigne en 1720) et des rectifications de frontières avec la France (le Roi-Soleil gagna la vallée de Barcelonnette et Orange sur le Rhône mais rendit la Savoie et Nice à Victor-Amédée II, des territoires qu’il avait occupés mais jamais revendiqués). Pour la première fois, le traité mentionnait des « frontières naturelles » en Italie par « la ligne de partage des eaux des Alpes ». En sus, il garda la légitimité au trône d’Espagne si la lignée des Bourbon d’Espagne venait à s’éteindre. Le roi de Prusse vit son titre reconnu par la France, obtint la Gueldre et la principauté de Neuchâtel en échange de l’abandon des revendications sur la principauté d’Orange. Le Portugal obtint des territoires aux Amériques et le roi Jean V, fils de Pierre II, traitait désormais d’égal à égal avec le roi d’Espagne, là où les derniers Habsbourg d’Espagne les considérait toujours comme des vassaux à la fin du XVIIe siècle. Et puis, le Portugal avait déjà signé son traité le plus important : le traité de Methuen, en 1703, avec l’Angleterre, liant désormais le sort du Portugal à celui de la Grande-Bretagne, politiquement et économiquement parlant (et militairement, de façon implicite). Les Provinces-Unies, nous pouvons le voir, furent significativement moins bien loties que les puissances moyennes. La France, in fine, perdit l’Asiento, céda des terres aux Amériques (risquant notamment l’étouffement du Canada français à terme) mais également Funes, Ypres et Tournai mais gagnait le trône d’Espagne, ses ennemis de toujours, à la dynastie Bourbon. Et puis, la guerre avait solidement arrimé les récentes conquêtes au royaume de France alors même que certaines annexions s’étaient faites avec une population mécontente ; ainsi les révoltes antifiscales furent rares, celle des « Tard-Avisés » du Quercy en 1707 fut la dernière du règne de Louis XIV.

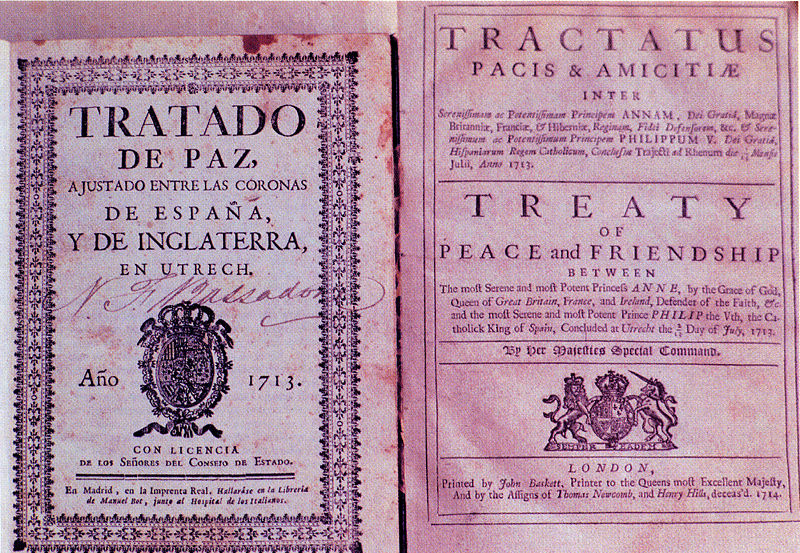

Cette paix, comparée aux conditions que Louis XIV était prêt à accepter en 1710, était inespérée. Du reste, l’Espagne perdit ses terres d’Italie et fut diminué aux Pays-Bas. Mais c’était perdre des terres qui accaparaient les dépenses de la monarchie et rapportaient peu, symbole d’une puissance passée. La couronne d’Espagne s’était surtout relevée avec l’abolition des fueros et une transformation profonde de l’Etat. Les traités d’Utrecht furent signés principalement les 11 et 12 avril 1713, mais certains traités le furent jusqu’à juin 1714 (traité hispano-hollandais). La paix rassembla tous les belligérants à l’exception notable de l’Autriche.

Restait l’Autriche, Charles VI n’acceptant pas cette paix d’Utrecht. Il signa cependant, le 14 mars 1713, le désengagement des troupes impériales d’Espagne en échange d’une neutralité militaire de l’Italie, sécurisant les conquêtes impériales italiennes. L’empereur pouvait mieux se concentrer sur le front allemand. Mais sans le soutien financier et militaire des puissances maritimes, l’Autriche ne faisait pas le poids face à la France. En 1713, Villars prépara les Français à entrer en campagne en Allemagne contre les troupes impériales, emmenées par Eugène de Savoie. Il simula une attaque sur les lignes d’Ettlingen et assiégea en réalité Landau, qui tomba le 20 août 1713. Villars posa alors le siège sur Fribourg, qui tomba le 31 octobre. Eugène n’avait pu intervenir ni à Landau, ni à Fribourg, jugeant les Français trop solidement retranchés. Début décembre, Villars et Eugène se retrouvèrent à Rastadt où ils firent figure de diplomates. Bien qu’adversaires, les deux hommes étaient amis. Eugène détermina qu’« en dépit de la supériorité militaire de nos ennemis et la défection de nos alliés, les conditions de paix seront plus avantageuses que celles que nous aurions obtenues à Utrecht », tant le Roi-Soleil désirait la paix. Par le traité de Rastadt, signé le 7 mars 1714, la France obtenait Landau, rétrocédait Fribourg et d’autres places sur la rive droite du Rhin ; les électeurs de Bavière et de Cologne recouvraient leurs terres et dignités tandis que les Français reconnaissent le statut électoral du Hanovre pour la première fois. Le roi de France cessait également de soutenir les revendications de Rákóczi. Mais surtout, Louis XIV cédait les Pays-Bas espagnols à l’Autriche. Ceux-ci devinrent les Pays-Bas autrichiens en 1714. Charles VI, pour sa part, n’abandonna pas ses revendications sur le trône d’Espagne avant 1725. L’empereur garda par ailleurs ce qu’il tenait en Italie : Naples, Sardaigne, les présides de Toscane et diverses principautés. La conférence de paix de Baden, le 7 septembre 1714, réglait tous les points de désaccord.

La Catalogne n’avait toujours pas déposé les armes. Abandonnée par ses alliés, elle continua à combattre seule. Philippe V, ayant récupéré les troupes de ses différents fronts et notamment des Pays-Bas espagnols, bénéficiant en plus du soutien militaire français, décida d’assiéger Barcelone. Le maréchal de Berwick mena le siège terrestre tandis que la flotte de Toulon établissait le blocus. Le bombardement de Barcelone débuta en mars 1714. Les Catalans capitulèrent le 12 septembre. La guerre était finie, bien qu’une petite expédition franco-espagnole reprît Minorque en juin 1715, presque sans combattre.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Oury, Clément (2020). La guerre de succession d’Espagne, la fin tragique du Grand Siècle. Paris : Tallandier, 528p.

Lynn, John A. (1999). Les guerres de Louis XIV. Londres : Tempus Perrin, 568p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Sous la direction de Drévillon, Hervé et Wieviorka, Olivier (2021). Histoire militaire de la France. Des Mérovingiens au Second Empire. Paris : Tempus Perrin, 1182p.

Sources (images) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_intercoloniale (guerre en Amérique du Nord)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Louis_Hector_de_Villars (Villars)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Denain (bataille de Denain)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_d%27Utrecht (traité d’Utrecht)