Le règne de Louis XIV (partie XXX) : un testament pour casus belli (1700)

Rappel : malgré la guerre de la Ligue d’Augsbourg et surtout dans le court intermède pacifique s’étendant de fin 1697 à 1701, la France connut quelques mutations internes. La plus importante fut celle de la position du roi : après une phase de ministériat (Richelieu puis Mazarin) durant laquelle le roi ne gouvernait pas, jusqu’en 1661, puis la phase des clans rivaux, durant laquelle Louis XIV régnait mais maintenait surtout l’équilibre entre les dynasties ministérielles des Le Tellier et des Colbert, vint la troisième et dernière phase en 1691, celle du règne personnel effectif du Roi-Soleil. De 1691 à sa mort, Louis XIV décida de tout et nomma des ministres de qualité mais sur lesquels il avait un clair ascendant. Cette ultime phase coïncida avec la fin du « roi de guerre », Louis XIV ne montant plus au front après 1693. Pour financer la guerre, un nouvel impôt taxant toute la population, la capitation, fut mis en place en 1695. En parallèle, Louis XIV décida également de rendre les écoles obligatoires dans les paroisses (1695). Enfin, Louis XIV donna pour précepteur de son petit-fils le théologien Fénelon, un choix éminemment contraire car ce dernier était farouchement opposé à la monarchie absolue et défaitiste. Fénelon représentait une dérive d’un nouveau mouvement religieux : le quiétisme, poussant au repli sur soi et à l’élitisme tout en étant dangereux pour la vie sacramentelle. Le scandale éclata en 1696.

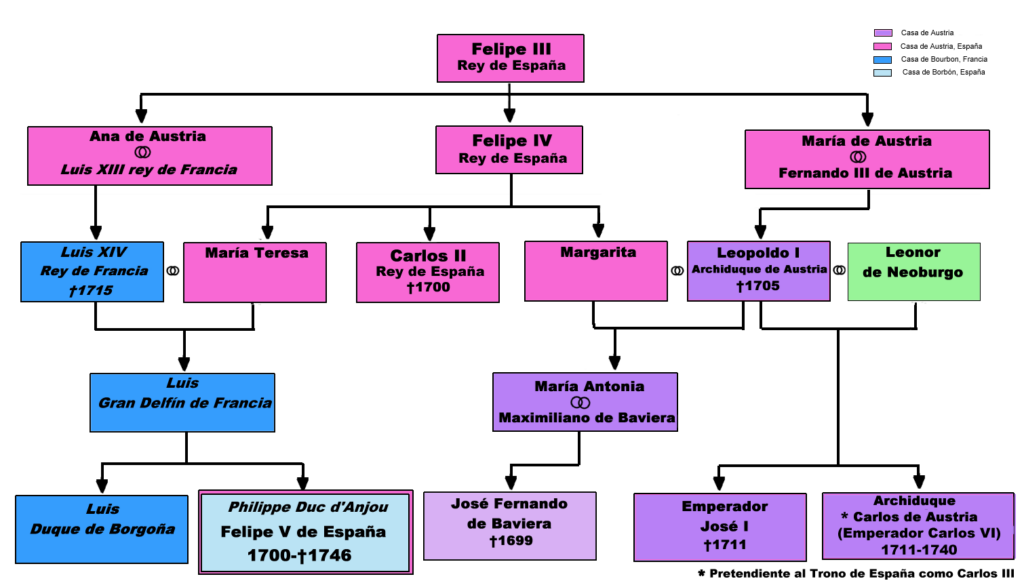

L’Europe, en réalité, s’était hâtée de signer la paix pour rester attentive à la succession d’Espagne, immense empire de 30 millions d’âmes regroupant 23 couronnes sur une tête (Espagne, Baléares, Sardaigne, Milanais, royaume des Deux-Siciles, marquisat de Finale, présides de Toscane, Pays-Bas espagnols, Amérique latine – excepté le Brésil -, majeure partie des Antilles, Philippines, Mariannes, Canaries et une partie de la côte marocaine). Charles II avait dépassé les attentes de longévité compte tenu de sa santé fragile mais restait sans descendance car impuissant malgré ses deux épouses successives (Marie-Louise d’Orléans, puis Marie-Anne de Habsbourg). Le dauphin, fils du roi de France, conservait les meilleurs droits à la couronne espagnole car sa mère et sa grand-mère, toutes deux aînées, étaient des princesses espagnoles. Si toutes deux avaient renoncé à leur héritage espagnol lors du mariage, la renonciation de Marie-Thérèse, femme de Louis XIV et mère du Grand Dauphin, l’avait fait moyennant une dot jamais payée. Léopold Ier étant lui-même petit-fils de Philippe III d’Espagne, conférait à son fils l’archiduc Charles une revendication forte au trône. Au demeurant, accorder l’héritage entier des Habsbourg d’Espagne à la France où à l’Autriche était en faire une puissance hégémonique inacceptable pour le reste de l’Europe. Alors, en 1698, la France et l’Autriche s’entendirent pour que le jeune électeur de Bavière, Joseph-Ferdinand, hérite de la majorité des terres espagnoles.

Joseph-Ferdinand, fils de l’électeur de Bavière Max-Emmanuel et de l’archiduchesse Maria-Antonia, elle-même fille de l’Empereur, disposait d’une légitimité convenable. Mais Joseph-Ferdinand fut terrassé par la variole, le 6 février 1699, à l’âge de 7 ans. Monsieur ainsi que le duc de Savoie et le roi du Portugal pouvaient également avancer quelque légitimité au trône mais furent écartés car trop lointains descendants. Louis XIV négocia alors avec les puissances maritimes : les Anglais et les Hollandais. Le Roi-Soleil savait que ces puissances ne souhaitaient pas, en 1700, que toute la succession espagnole revienne à l’Autriche. Le roi de France demanda modestement les possessions d’Italie pour le Grand Dauphin Louis parce que ces territoires empêcheraient la jonction territoriale entre les deux branches des Habsbourg et qu’ils pouvaient être assurés que le roi de France n’utiliserait ces territoires que pour les échanger, certainement avec le duc de Savoie ou de Lorraine. Les puissances maritimes hésitèrent néanmoins à donner une large part de l’Italie à Louis XIV. Mais l’empereur Léopold, qui voulait tout l’héritage européen pour son fils, avait proposé en 1699 à Louis XIV, en échange, de lui céder les Indes occidentales : tout l’Empire espagnol outre Atlantique et surtout les Amériques. C’était un cauchemar pour les Anglais, qui verraient alors l’Autriche disposer d’un territoire relativement continue avec l’Italie et la France largement menacer ses intérêts coloniaux. C’était surtout grandement renforcer les deux puissances. Alors, Anglais et Hollandais, anciens alliés de l’Espagne et ennemis de la France durant la guerre précédente, s’entendirent avec la seconde sur le démembrement de la première. En 1700, la France, l’Angleterre et la Hollande acceptèrent de faire de l’archiduc Charles l’héritier principal, ne concédant que les terres italiennes au dauphin français. Mais Léopold refusa : il voulait l’entier héritage pour son fils.

La paix de Carlowitz, signée avec l’Empire ottoman le 26 janvier 1699, avait conforté l’Autriche dans son intransigeance. Pourtant, l’Autriche ne pouvait vaincre l’alliance franco-anglo-néerlandaise qui n’aurait pas manqué de se former à son encontre. Louis XIV, avec 188 millions de livres de revenus, une armée de 200 000 hommes et une excellente flotte de guerre, restait la puissance majeure du continent. L’Angleterre pouvait apporter son excellent système bancaire, 200 millions de livres de revenus, une armée de 86 000 hommes, secondée par 25 000 mercenaires allemands et une excellente flotte de guerre ; tandis que les Provinces-Unies consolideraient encore la puissance d’une telle alliance avec son système bancaire robuste et une flotte en déclin mais toujours significative. En face, l’Autriche n’était capable d’aligner que 100 000 soldats, avec 50 millions de livres de revenus. Mais la France catholique pouvait-elle s’allier avec les Provinces-Unies calvinistes et l’Angleterre anglicane ? L’Europe sut toujours faire fi des différences religieuses, comme la France durant la guerre de Trente Ans. L’Espagne, l’Autriche et la Savoie catholiques ne s’étaient-elles pas à l’instant alliées avec les Provinces-Unies calviniste et l’Angleterre anglicane contre la France ? Guillaume III s’exaspérait du catholicisme de Louis XIV mais acceptait sans difficulté l’intolérante Espagne catholique. Tout n’était que politique.

Du reste, ils avaient tous oublié l’avis du principal intéressé : Charles II, roi d’Espagne, qui ne souhaitait pas voir son empire dépecé. Le sentiment national espagnol était d’ailleurs fort dans ses différentes possessions. Alors, le roi d’Espagne, après bien des hésitations, désigna à sa succession un Bourbon, seule famille qu’il estimait capable de conserver l’unité de l’Empire espagnol. Qu’importe que la France ait été la raison de son déclin, un ennemi récurrent et zélé. Elle était capable d’affronter, seule, toute l’Europe. Il est ici intéressant de souligner que sans l’édit de Fontainebleau, révoquant celui de Nantes, Charles II n’aurait peut-être pas désigné un Bourbon à sa suite et/ou Philippe V n’aurait peut-être pas été accepté par les Espagnols comme il le fut. Le 1er novembre 1700, Charles II expira et fit de Philippe d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, son héritier par testament. Le défunt roi d’Espagne avait fait exprès de désigner le deuxième petit-fils de Louis XIV comme héritier et, si celui-ci refusait cet honneur, son frère cadet le duc de Berry. Ceci afin de rendre le cumul des deux couronnes peu probable. Enfin, si les deux français refusaient, l’héritage allait à l’archiduc Charles. Le roi d’Espagne n’avait pas voulu voir les terres de l’Espagne partagées entre les autres puissances. Louis XIV accepta pour son petit-fils tandis que le dauphin, comme le duc de Bourgogne, petit-fils ainé de Louis XIV, renoncèrent à leur droit sur la couronne d’Espagne pour faire de Philippe d’Anjou le candidat Bourbon légitime. Celui-ci devint Philippe V d’Espagne.

Le testament de Charles II provoqua un miracle en cela qu’il contraignit le Roi-Soleil à devenir le protecteur de la monarchie espagnole, au nom de son petit-fils. Pourtant, ce testament aurait dû être tout autre. La première version du testament de Charles II destinait tous les territoires espagnols au candidat autrichien, ce qui satisfaisait la reine d’Espagne également. Mais les Grands d’Espagne, du parti « castillan », voulant préserver l’intégrité territoriale de l’Espagne, poussèrent le cardinal Portocarrero à convaincre le roi de nommer un Bourbon à sa suite. Ce qu’il fit le 2 octobre 1700, un mois avant sa mort. Le pape Innocent XII, plutôt francophile, avait également orienté la décision en rappelant à Charles II que le Grand Dauphin était son plus légitime héritier. Pour la première fois, un Habsbourg fit passer le sentiment national avant l’intérêt dynastique. Mort le 1er novembre 1700, Charles II laissait un testament en faveur du duc d’Anjou mais nommait également Portocarrero régent d’Espagne. Le 2, Portocarrero rendit le testament public, ne laissant pas le temps aux cours européennes de procéder à des tractations diplomatiques.

Louis XIV, surpris par la teneur du testament, réunit le Conseil d’en haut le mardi 9 novembre pour en discuter. Certains étaient pour, d’autres contre. Le 9 novembre également, le Portugal refusa une alliance avec la France. Le même jour, Victor-Amédée II, duc de Savoie, annonça qu’il n’échangerait pas la Savoie pour le Milanais, rendant l’acquisition de l’héritage italien des Habsbourg d’Espagne moins intéressant. Enfin, partout dans l’Empire espagnol, des Te Deum et la joie éclatèrent, en faveur du duc d’Anjou. Le peuple espagnol était favorable à cette succession. Qui plus est, la guerre était inévitable avec l’Autriche, que ce soit pour lui disputer la couronne d’Espagne ou simplement obtenir les territoires italiens de la succession. Alors, autant s’assurer le soutien de l’Espagne en plaçant un Bourbon à la tête du pays, bien que celui-ci, contenant 6 millions d’habitants en métropole, ne pouvait aligner plus de 20 000 hommes et une marine peu sûre, ce qui ne constituait pas un grand appui militaire. Qui plus est, donner l’Espagne à l’archiduc eut été reformer l’étau habsbourgeois de Charles Quint que Richelieu et Mazarin s’étaient échinés à desserrer. Enfin, la France ne pouvait faire confiance à l’Angleterre et aux Provinces-Unies pour faire front longtemps contre leur ancien allié autrichien. Guillaume III avait d’ailleurs confié à Heinsius qu’il ne comptait pas défendre le traité de partage. Accepter l’héritage, c’était aussi priver la France d’agrandissements territoriaux mais lui permettre d’accéder à un marché prospère aux Amériques. C’était surtout honorer la volonté d’un souverain défunt et le droit divin. Ces éléments décidèrent Louis XIV.

Cette acceptation était avant tout dynastique. Mais Louis XIV n’avait rien à gagner à décliner l’offre, pas même quelques lots de consolation en Italie, l’Empereur exigeant tout. Alors, le mardi 16 novembre 1700, voyant son petit-fils le duc d’Anjou et l’ambassadeur d’Espagne arriver à Versailles, Louis XIV annonça à l’assistance « Messieurs, voilà le roi d’Espagne ! La naissance l’appelait à cette couronne, le feu roi aussi par son testament ; toute la nation l’a souhaité et me l’a demandé instamment, ce que je leur ai accordé avec plaisir ; c’était l’ordre du ciel. » Puis, se tournant vers le duc d’Anjou, il dit « Soyez bon Espagnol, c’est présentement votre premier devoir ; mais souvenez-vous que vous êtes né Français, pour entretenir l’union entre les deux nations ; c’est le moyen de les rendre heureuses et de conserver la paix en Europe. » L’ambassadeur s’exclama alors : « il n’y a plus de Pyrénées. » Ainsi, la France et son ennemi numéro un pendant des décennies se trouvaient dirigés par la même famille. C’était une révolution culturelle, des deux côtés des Pyrénées : la propagande antifrançaise en Espagne et antiespagnole en France n’avaient eu de cesse depuis Mazarin. Sitôt la décision prise, Torcy envoya un mémoire justificatif aux cours européennes, montrant que la France avait refusé tout agrandissement territorial en acceptant l’héritage et que l’équilibre européen ne pourrait être menacé du fait des efforts pour séparer les deux couronnes. La Savoie et le Portugal admirent ces arguments et les reconnaissances se multiplièrent. Pour obtenir telle reconnaissance des Savoyards et faire abandonner à Victor-Amédée toute revendication, Louis XIV avait marié Philippe V, à peine fait roi d’Espagne, à Marie-Louise Gabrielle de Savoie, fille du duc de Savoie et sœur cadette de la duchesse de Bourgogne, Marie-Adélaïde de Savoie. Marie-Louise Gabrielle se révèlera une énergique épouse pleinement acquise à la cause française, se sentant éternellement redevable à Louis XIV.

Cependant, Louis le Grand fit par la suite plusieurs erreurs. D’abord, il signala que Philippe gardait ses droits sur la couronne de France. Ce n’était pas tant là une volonté d’unir les couronnes que de respecter la volonté de Dieu. Le simple fait que Charles II exige que son successeur gouverne l’Espagne depuis Madrid empêchait en théorie un Bourbon de détenir les deux couronnes. Mais Louis XIV estimait qu’il ne fallait pas aller à l’encontre de la volonté de Dieu : il laissait alors Philippe à sa place dans la succession française. Les puissances européennes vécurent cette déclaration comme une menace d’unification des couronnes, alors que les Anglais et les Hollandais auraient, sans cette annonce, probablement admis qu’il gardait ses droits sur la couronne de France mais avait peu de chances d’exercer un jour ce droit. Pire, Louis XIV chassa les Hollandais de la « Barrière » de forteresses dans les Pays-Bas espagnols (Nieuport, Courtrai, Audenarde, Ath, Mons, Charleroi et Namur), présentes suite aux derniers traités et qui avaient dispensé l’Espagne d’en payer les garnisons. Il y laissait une garnison française en substitution, le temps que son petit-fils lève des troupes pour les y remplacer. Louis XIV cherchait surtout par là à mettre un terme à une dépossession et une humiliation, Madrid laissant un pan de son territoire occupé par ses anciens ennemis. Pour les Hollandais, c’était un avant-poste essentiel leur permettant d’imposer leurs règles au commerce des Pays-Bas espagnols. Louis XIV prit les forteresses, avec l’assentiment espagnol, sans tirer un coup de feu et désarma les garnisons. Il laissa repartir les 22 bataillons, parmi les meilleurs de Hollande, pour montrer qu’il ne souhaitait pas la guerre. Guillaume III bouillonnait, il venait de perdre l’avantage qu’il avait mis deux décennies à acquérir et qui sécurisait sa frontière.

Pour les Hollandais, c’était surtout le retour de la France à leurs frontières et pour les puissances maritimes, la preuve que le Roi-Soleil allait contrôler l’Espagne. Troisième erreur, Philippe V accorda immédiatement à la France l’asiento, le droit de fournir en esclaves les colonies espagnoles. Ce faisant, il lésait les marchands anglais. Insulte finale, s’il en fallait une : Jacques II étant mort en septembre 1701, Louis XIV reconnut comme roi légitime d’Angleterre le fils de Jacques. Là encore, le Roi-Soleil suivait les lois de succession divinement sanctionnées. Torcy avait néanmoins tenté d’éviter la reconnaissance publique de Louis le Grand, en vain. Alors que les puissances européennes avaient initialement accepté l’avènement de Philippe V, leur perception de la situation évolua, rendant la guerre inéluctable.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Oury, Clément (2020). La guerre de succession d’Espagne, la fin tragique du Grand Siècle. Paris : Tallandier, 528p.

Lynn, John A. (1999). Les guerres de Louis XIV. Londres : Tempus Perrin, 568p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Source (images) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_(roi_d%27Espagne) (Charles II Habsbourg)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_V_(roi_d%27Espagne) (Philippe V et arbre généalogique)