Le règne de Louis XIV (partie XXIII) : l’édit de Fontainebleau, révoquant celui de Nantes (1685)

Rappel : la paix de Nimègue signée, Louis XIV chercha à consolider ses frontières par des annexions. Pour les justifier, le Roi-Soleil fit appel à des juristes et profita des clauses floues des traités de paix précédents ainsi que les zones d’ombre du droit féodal. Cette politique, dite des « Réunions », permit l’annexion de plusieurs territoires en 1679-1680, inquiétant d’autant plus l’Europe et irritant particulièrement plusieurs Etats. En 1681, estimant Strasbourg non neutre, Louis XIV annexa la ville libre du Saint Empire. Il s’empara le même jour de Casal sur le Pô en Italie. Sa dernière lubie fut d’annexer Luxembourg. La France profita de l’offensive ottomane sur Vienne en 1683 pour agir. L’Espagne, dont Luxembourg était la propriété, déclara la guerre à la France (1683-1684). Cependant, Madrid ne pouvait compter sur l’appui du reste de l’Europe, trop occupé à repousser les Ottomans à l’Est. Seule contre la première puissance militaire d’Europe, l’Espagne habsbourgeoise ne tint pas et capitula en 1684. Défiant tous les pronostics de Louis XIV, le siège ottoman sur Vienne fut très rapidement levé et les forces d’invasion repoussées. L’Europe, craignant la France et amer de la récente politique des Réunions multiplia les alliances. Guillaume d’Orange, qui, à la tête des Provinces-Unies, n’avait cessé de s’opposer à la France, fut un important rouage des alliances antifrançaises. Sa tâche fut facilitée par la soudaine révocation de l’édit de Nantes, décidée par le roi de France en 1685.

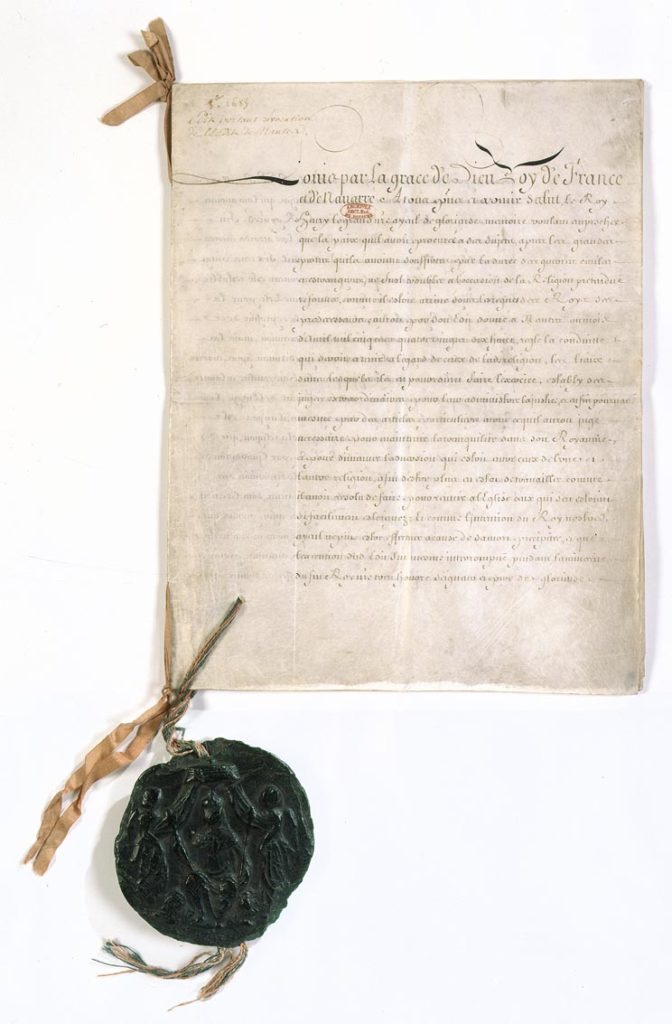

Le 17 octobre 1685, Louis XIV, en signant l’édit de Fontainebleau, commis ce que nombre d’historiens considèrent comme l’une de ses plus grandes erreurs (avec la guerre de Hollande, le sac du Palatinat, la bulle Unigenitus et le testament de 1714). Cet édit mettait fin à celui de Nantes et à la « tolérance » de la religion protestante (R.P.R, religion prétendue réformée). Pourtant, cet édit le rendit encore plus populaire, car les catholiques souhaitaient ardemment voir la religion protestante rayée de la carte. C’était là une action plus populaire que le passage du Rhin, la prise de Maastricht ou l’annexion de Strasbourg. Revenons en arrière.

Depuis 1629 et le traité d’Alais, les protestants n’avaient plus de force politique mais encore une grande influence. Il était presque question d’une secte. Or, ce genre d’irréductible particularisme exécrait le roi. À l’époque, le fameux Cujus regio ejus religio (à chaque pays sa religion, ou encore « une foi, une loi, un roi » comme disait Postel au XVIe siècle) était la règle en Europe. Il eut d’ailleurs été plus logique que Louis XIII révoque l’édit de Nantes dès 1629 ; c’était le moment, juste après la guerre subversive du Midi, cette décision aurait été pleinement logique. Mais Richelieu refusa de le faire, pour ne pas froisser les princes allemands protestants, ce qui du reste est une motivation compréhensible. Seule la France « tolérait » donc un dualisme religieux. Telle tolérance était d’ailleurs un point faible de la France et n’existait pas dans les autres pays : la minorité catholique était discriminée et ostracisée aux Provinces-Unies, persécutées en Irlande. Fin 1678, en Angleterre, des provocateurs ayant dénoncé un complot jésuite et papiste, le Parlement et l’opinion lancèrent une chasse aux sorcières avec le bill du Test excluant les catholiques de la cour et du Parlement ; 2 000 suspects furent emprisonnés à Londres.

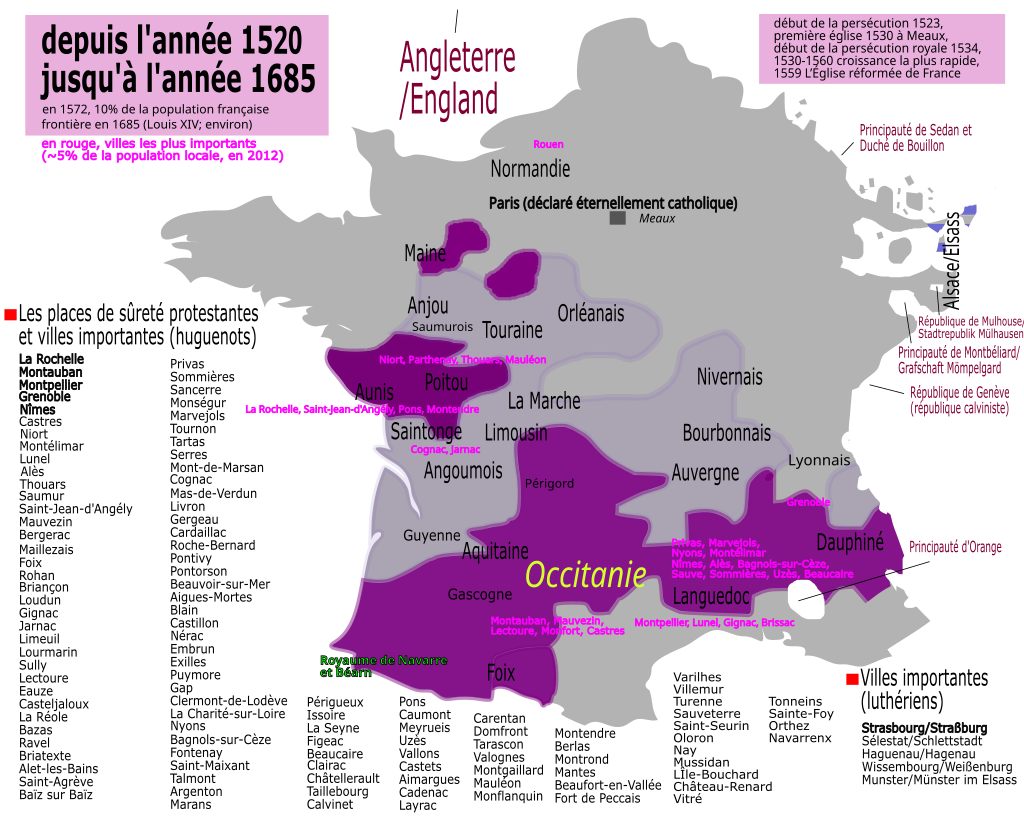

En France comme ailleurs, la liberté de culte n’existait pas et chacun y allait de son prosélytisme, même si les protestants restaient plus discrets depuis l’édit de grâce d’Alais en 1629. Celui-ci avait nettement entamé les faveurs octroyées en 1598 aux protestants (édit de Nantes). Depuis, les deux communautés avaient pu vivre ensemble, après la mort de Mazarin et l’apaisement qui en découla. Et puis, les différences étaient minimes entre les deux religions, surtout qu’elles s’étaient encore amoindries avec la réforme catholique du concile de Trente. Des différends théologiques subsistaient néanmoins sur la nature de l’Eglise et des sacrements, sur la présence réelle du Christ dans l’eucharistie, l’intercession des saints, les prières aux défunts, le purgatoire, la Vierge Marie, etc. À terme, un rapprochement aurait pu survenir. Mais comme les catholiques, les protestants souhaitaient la primauté de la « vraie » et unique religion : la leur. Or, certains protestants avaient beaucoup d’influence, ayant réussi dans les affaires, les fermes, la finance… Quelques grands noms les représentaient à la cour. Les réformés inquiétaient toujours. L’édit de Nantes était ainsi perçu par Louis XIV comme un mal nécessaire à l’époque, mais qu’il convenait d’annuler dès que possible. Pourtant, depuis la paix d’Alais, les réformés avaient perdu beaucoup de leur zèle prosélyte. Mais ils formaient un particularisme qu’il fallait éliminer. En 1660-1670, il y avait 760 400 protestants en France (d’après Philip Benedict, Samuel Mours avançait pour sa part 856 000).

Pour justifier la décision de Louis XIV de révoquer l’édit de Nantes, on observe généralement qu’il devint plus dévot après la mort de la reine Marie-Thérèse (1683), qu’il fut marqué par l’affaire des poisons, et fut influencé par la discrète et dévote Mme de Maintenon. Si tout cela joua un rôle, on aurait tort de penser que la révocation fut autre chose qu’une idée murie, un long processus. Au début de son règne, le roi vivait mal la division religieuse de son royaume mais ne nourrissait pas de haine envers les huguenots. Pourtant, tout le reste de l’Etat souhaitait ardemment lutter contre le calvinisme (courant du protestantisme que suivent les huguenots). Les interdictions visant cette population étaient déjà légions : interdiction de chanter des psaumes dans les rues, les places publiques et même les temples (lorsque passait à proximité une procession catholique), les ministres ne pouvaient être pasteurs, porter la robe ou la soutane, il était interdit d’enseigner certaines matières dans les académies, collèges ou écoles réformées, etc. À partir de 1666-1667, on rasa des temples édifiés depuis l’édit de Nantes, surtout en Poitou. Les chambres regroupant les deux religions, prévues par l’édit, furent supprimées ; les horaires d’enterrement et les convois funèbres furent limités pour les huguenots. Progressivement, les huguenots n’avaient plus le droit d’exercer certains métiers : les professions dans les cours souveraines, les fermes, les finances royales, différents offices et charges, la médecine, le barreau, les métiers de l’imprimerie et de librairie… Il ne resta bientôt plus que la marine, l’armée ou le commerce. Les décisions de justices leurs étaient souvent défavorables, tandis que les transfuges étaient accueillis avec largesses. Ces restrictions furent bien sûr desserrées durant les guerres de dévolution et de Hollande car on avait besoin d’hommes. La population huguenote déclina avec le temps, devant tant d’acharnement. La conversion sincère de Turenne en 1668 priva les protestants d’une forte représentation à la cour.

Pendant ce temps, l’Eglise déployait des efforts considérables pour ramener ces âmes égarées dans le droit chemin. Dans le Languedoc, on finit par donner de l’argent à tout pauvre qui se convertissait. Mais de nombreux tricheurs, émargeant dans plusieurs diocèses, faussèrent les chiffres. Malgré les pressions, Louis XIV souhaita garda longtemps sa modération sur la religion. Le premier verrou de cette politique sauta à cause d’un inutile différend avec le pape à propos de la « régale ». Vieille coutume médiévale, la régale temporelle était le droit du roi à recevoir les revenus des évêchés vacants et de nommer aux canonicats des chapitres jusqu’à ce qu’un nouvel évêque soit nommé et ait fait enregistrer son serment par la Cour des comptes. En février 1673, une déclaration royale entendait appliquer la régale à la moitié du royaume qui n’y était pas assujettie, soit 59 diocèses. Seuls deux prélats, jansénistes, protestèrent au nom de la défense des droits de l’Eglise. Les jésuites soutinrent le roi, tandis que les jansénistes choisissaient l’autre camp. Lorsque l’un des deux évêques contestataires décéda, le second en appela au pape. Les jansénistes, plusieurs fois condamnés par le pape, en attendaient paradoxalement le salut. Innocent XI, pape depuis 1676, menaça le roi de France par trois brefs en 1678 et 1680. Louis XIV misa sur l’apaisement mais de nouveaux incidents et la mort du second évêque contestataire menèrent Innocent XI à excommunier le vicaire général nommé par l’archevêque de Toulouse. Le roi décida alors de rassembler 52 évêques français à Paris dans une session extraordinaire de l’assemblée générale du clergé, convoquée en juin 1681 pour étudier les mesures à prendre.

Réunie en novembre, celle-ci vit Bossuet, nouvellement évêque de Meaux, mener un discours ambiguë pour ne pas avoir à choisir entre le pape et le roi. Louis XIV décida de renoncer à certaines prérogatives en matière de régale. Pourtant, aucun geste conciliant ne vint du pape. Alors, l’assemblée adopta le 19 mars 1682 la déclaration des Quatre articles, qui fut par la suite considérée comme la charte du gallicanisme. Pourtant, ce texte n’avait rien de transcendant. Son premier article proclamait la pleine souveraineté des rois « dans les choses temporelles » ; le deuxième reconnaissait au pape la « plénitude de puissance » dans le domaine spirituel en rappelant toutefois les restrictions du concile de Constance (supériorité des conciles œcuméniques sur le pape) ; le troisième rappelait des principes généraux du gallicanisme (règles, mœurs, etc.) ; le quatrième s’attaquait à la doctrine l’infaillibilité pontificale. Un bref du pape du 11 avril balaya le texte. Vexée, l’assemblée protesta en rappelant « l’Eglise gallicane se gouverne par ses propres lois ; elle en garde inviolablement l’usage. » La déclaration fut enregistrée au Parlement. Les parlementaires voulaient humilier Rome et étaient séduits par un schisme similaire à celui opéré par l’anglicanisme. Le pape brandissait l’excommunication, le roi le schisme. Mais aucun ne souhaitait la rupture. Alors, le pape refusa d’approuver les nominations d’évêques de Louis XIV et les sièges restèrent de plus en plus vacants. Le clergé appuyait le roi contre le pape. En échange, Louis XIV suivit la ligne dure de l’antiprotestantisme, défendue par l’Eglise de France, et fort du traité de Nimègue (1679), reprit son combat contre le jansénisme pour garantir une unité religieuse. S’en était fini de la paix de l’Eglise (1668-1680). Ce jansénisme qui avait perdu de sa substance mais parvenait, en étant plus superficiel, à gagner plus d’âmes. Ce jansénisme ennemi de l’absolutisme. La sévérité de l’Etat envers Port-Royal poussa plusieurs grands jansénistes, dont le Grand Arnauld, à s’exiler.

L’Etat se tourna alors à nouveau contre les protestants et les édits et actes royaux se multiplièrent. Il leur était désormais interdit d’être relaps (revenir à leur religion après s’être convertis), il était interdit aux catholiques de se convertir au protestantisme (juin 1680) ou d’épouser une personne réformée, on empêcha les ministres huguenots d’exercer plus de trois ans au même endroit, demanda aux magistrats d’essayer de convertir les protestants malades ou sur leur lit de mort (novembre 1680), permit aux enfants de choisir le catholicisme dès 7 ans (âge de raison pour l’Eglise catholique) tous en interdisant aux parents de les faire élever à l’étranger dans la confession réformée (17 juin 1681), décida que tout bâtard de protestant serait élevé par une autorité catholique (31 janvier 1682), interdit aux marins et artisans protestants d’émigrer (18 mai 1682), proscrit aux protestants les professions de notaire, procureur, huissier, sergent, assesseur, auxiliaire de justice (15-16 juin), mais aussi de se rassembler hors des temples et sans pasteur (30 août) ; on aménagea une place est réservée aux catholiques (les informateurs de la police du roi) dans chaque temple (22 mai 1683), obligea les enfants de nouveaux convertis à être élevés dans la religion catholique (17 juin), interdit le choix d’un huguenot comme expert (été 1864), interdit le culte protestant là où la communauté locale n’atteint pas 10 familles (26 décembre), on attaqua les compétences de quelques magistrats (janvier 1685) puis des pasteurs (février), empêcha les Français à se marier à l’étranger (16 juin), ordonna la démolition des lieux de culte où le pasteur aurait béni des mariages mixtes ou tenu des propos séditieux (18 juin), interdit aux protestants d’engager des domestiques catholiques (9 juillet), empêcha les protestants de devenir juge ou avocat (10-11 juillet), puis de pêcher ou encore d’écrire des ouvrages polémiques ou théologiques (août 1685), ou de devenir médecins (6 août) ; les enfants de protestants ne pouvaient plus désormais avoir que des tuteurs catholiques (14 août) et enfin il fut décidé que la moitié des biens des émigrés saisis serait dévolue à leurs dénonciateurs (20 août 1685). Entre 1679 et 1685, 85 édits hostiles au protestantisme furent ainsi promulgués tandis que les incitations se multipliaient (l’Etat offrant de l’argent contre la conversion). En parallèle, le 1er juillet 1682, l’assemblée générale du clergé adressa un « avertissement solennel » aux protestants, qui en furent consternés, tandis que le nombre de temples interdits ou détruits passa de 1 en 1680 à 28 en 1681 puis 48 en 1682.

Mais il y avait pire. C’est René de Marillac, intendant de Poitiers qui, le premier, eu l’idée de « missions bottées ». Il obtint de Louvois l’exemption, pour deux ans, des nouveaux convertis de loger les soldats, ce qui chargeait davantage les réfractaires. Dès 1681, Marillac abusa de son pouvoir en ne logeant les soldats que chez les protestants et en laissant la troupe piller et violenter ses hôtes, pour les pousser à une conversion salvatrice. Les unités les plus utilisées étaient les dragons, ce qui donna à l’opération le nom de dragonnade. Louis XIV avait déjà usé de cette stratégie en Bretagne en 1675. Le roi, d’ailleurs, n’était pas au courant de la sévérité des mesures appliquées sur le terrain et son gouvernement, Louvois le premier, lui cachait ces informations. Les huguenots, persuadés qu’il fallait simplement en informer le roi (ce en quoi ils n’avaient pas entièrement tort), tentèrent à plusieurs reprises de l’atteindre en manifestant (malheureusement avec des armes, effrayant les catholiques et déclenchant des violences) ou en envoyant des délégués, en vain. Louis XIV apprit la situation par l’émoi des cours européennes. Charles II, roi d’Angleterre, Christian V, roi du Danemark et Amsterdam proposèrent d’accueillir les familles poitevines qui commençaient à émigrer. Or, l’ordonnance de juin 1681 interdisait aux enfants protestants de sortir du royaume. Le marquis de Ruvigny, député général des Églises réformées, dont le rôle depuis 1601 était de faire parvenir au roi les doléances des protestants, tenta d’expliquer et d’émouvoir Louis XIV, sans parvenir à rien, excepté stopper les exactions de Marillac (encore que la technique des dragonnades fut déployée dans le sud et en Normandie).

Si la majorité des huguenots gardait sa loyauté envers le roi, des troubles éclatèrent : Languedoc, Cévennes, Vivarais. La répression répondit. Le roi amnistia parfois. Entouré de Louvois, Le Tellier ou encore M. de Châteauneuf, il n’était pourtant pas incité à la modération. En mars 1685, Louvois envoya le régiment de dragons d’Asfeld dans le Poitou pour y effectuer des « logements modérés » chez les religionnaires. L’intendant du Béarn, Foucault, demanda en vain d’user de la même technique avec l’infanterie. Qu’importe, il passa outre l’interdiction. Il amena, par la violence, nombre de huguenots à se convertir. Il poussa même le vice jusqu’à présenter au roi une carte de tous les temples en notant qu’ils étaient « trop proches les uns des autres » et « qu’il suffisait d’en laisser cinq ». Les cinq temples en question étaient en infraction avec les édits et devaient donc être démolis. Foucault se garda bien de le dire à Louis XIV. Le roi approuva. Ainsi disparurent tous les temples du Béarn. En mai 1685, Foucault rassembla dans la halle ou la salle municipale tous les réformés. Pendant plusieurs heures, ils devaient écouter le sermon et les menaces de l’évêque et de l’intendant. On recommençait tous les jours en faisant héberger les dragons (qui s’adonnaient au pillage et aux déprédations) à leur domicile, jusqu’à ce que les huguenots flanchent. Foucault put se targuer de 20 000 « nouveaux catholiques » (N.C.) en juillet, en précisant que le résultat avait été obtenu sans violences. Foucault reçut les félicitations du roi et on recommanda sa méthode dans tout le royaume. Les dragonnades se banalisaient. Pourtant, les intendants trop brutaux furent souvent réprimandés. Mais ceux-là faisaient tout de même du zèle car ils se savaient momentanément intouchables : les révoquer eut donné espoir à des huguenots qu’on s’échinait à désespérer. L’Etat avait lancé la machine et était, de fait, impuissant. En 1685, la soldatesque alla de ville en ville, laissant dans son sillage des abjurations massives et des N.C. dont l’Etat se méfiait, car il avait le toupet de ne pas croire en la sincérité de leur conversion.

En octobre 1685, il était évident que le protestantisme en France était sur le déclin et allait disparaître. Mais alors, pourquoi avoir pris la peine de révoquer l’édit de Nantes le 17 octobre ? Cette décision fut celle du roi, mais fut influencée par l’assemblée générale du clergé, Mme de Maintenon mais surtout le chancelier Michel Le Tellier. Non nécessaire, la révocation reste entourée d’un certain mystère. La décision semble avoir été prise au dernier moment, bien que le roi ait de longue date décidé d’y venir. Tout indique que Le Tellier, se sachant proche de la mort, voulut ajouter cette ultime gloire à sa collection avant sa dernière heure. Le rôle de Louvois ne fut pas anodin non plus. Il feignit d’être préoccupé : le flux considérable des conversions allait revenir sur les exemptions de taille et de logement militaire. Le plus simple n’était-il pas de révoquer l’édit de Nantes et d’avancer que tout le monde étant désormais assujetti à un droit commun car il n’y avait plus lieu d’exempter une partie des sujets ? L’interdiction pure et simple du calvinisme garderait qui plus est les nouveaux catholiques de s’égarer à nouveau. Le royaume étant largement catholique, l’édit de Nantes n’était-il pas obsolète ? Tout l’entourage du roi mentit au monarque dans cette affaire. Louvois, qui savait les conversions peu pérennes, persuada le roi du contraire. Colbert étant mort deux ans plus tôt, son clan (Seigneley et Colbert de Croissy), modéré et souhaitant éviter l’émigration pour des raisons économiques, n’était plus écouté. Les Le Tellier triomphaient. Isolé, le roi, non exempt de reproches, se berçait d’illusions. Et puis pourquoi lui, roi le plus puissant d’Europe, ne pourrait mettre fin au dualisme religieux en ses Etats ? Alors, le 17 octobre 1685, Louis XIV signa l’édit de Fontainebleau (daté du 18), révoquant celui de Nantes. Le culte réformé était interdit, même dans les maisons, les temples encore debout (voués à la démolition) ou les écoles calvinistes (vouées à la fermeture) ; les pasteurs avaient 15 jours pour choisir entre abjuration et émigration (80% optèrent pour l’émigration). Les fidèles n’avaient pas la chance du choix : ils ne pouvaient quitter le royaume, sous peine d’être envoyés aux galères (pour les hommes) ou en couvent (pour les femmes). Le royaume éclata de joie. Le Tellier, satisfait d’avoir apposé sans dernière signature sur un tel acte, à moitié paralysé, expira le 30 octobre 1685.

Cette décision, si elle fut motivée par la situation interne, tomba à pic sur le plan extérieur. En février, Jacques II, converti au catholicisme, montait sur le trône anglais, laissant espérer la fin de l’anglicanisme. La France, qui s’était montrée trop conciliante avec les Ottomans en ne participant pas à la bataille de Kalhenberg, se rachetait un prestige auprès de l’Europe et un tel acte ne pouvait que plaire au pape Innocent XI après les menaces schismatiques. Pour autant, celui-ci ne fit qu’envoyer un bref de félicitations déplorant la violence des dragonnades. Hormis quelques dérogations du roi (pour le maréchal de Schomberg, le marquis de Ruvigny ou le fils d’Abraham Duquesne), aucun réformé n’avait le droit de quitter le territoire français. Pourtant, on estime qu’environ 200 000 huguenots émigrèrent par divers moyens entre 1679 et 1730 (soit 1% de la population française), malgré 1450 condamnations aux galères. Les émigrés étaient souvent des esprits instruits et entreprenants. Cette fuite des cerveaux bénéficia aux Provinces-Unies, à l’Angleterre, à la Suisse, au Palatinat, à la Poméranie et au Brandebourg tandis que d’autres partaient pour les Amériques ou Le Cap en Afrique du Sud. Les huguenots apportèrent à ces pays leur savoir manufacturier, artisanal et militaire. L’armée prussienne se modernisa par leur truchement. La lutte contre le protestantisme priva la France de 500 à 600 officiers, 10 000 à 12 000 des meilleurs soldats et 8 000 à 9 000 marins – alors que la France en manquait – lesquels rejoignirent les flottes ennemies. Le maréchal Schomberg quitta la France et entra au service de Guillaume d’Orange, avant de mourir en combattant Louis XIV. L’amiral Abraham Duquesne fut le seul militaire protestant autorisé à garder sa foi et son grade. Mais il convient de ne pas surestimer l’impact de cette émigration pour la France. Le relatif déclin de la puissance française à la fin du règne de Louis XIV fut bien davantage dû aux crises agraires et aux guerres aussi interminables que ruineuses. Pour autant, Louis XIV comprit avec le temps l’échec de sa politique. L’Eglise eut le plus grand mal à réellement convertir ceux qu’on avait forcé à l’abjuration. Ceux-là devinrent surtout anticléricaux. En 1702 encore, les Camisards se soulevèrent. On l’a vu, si l’Etat fut finalement impuissant, la société adopta des traits du totalitarisme. La fin du règne fut par ailleurs empreinte par l’amélioration des performances de la police et de la justice, qui se firent instrument de ce totalitarisme social. En cherchant à unifier de force son royaume, Louis XIV y insuffla les germes de ce qui causera la perte de l’Ancien régime : l’anticléricalisme vint d’abord d’une haine que les anciens huguenots et les jansénistes s’appliqueront à utiliser, par la philosophie, contre le despotisme durant le siècle suivant, celui des Lumières.

Notons néanmoins qu’avec la révocation de l’édit de Nantes en 1685, Louis XIV cimenta le patriotisme français et la dévotion des ecclésiastiques envers sa personnes. C’est cet esprit qui mènera le peuple d’une France ruinée, plusieurs fois vaincue au front, écrasée sous les impôts, menacée d’invasion dirigée par roi usé, au crédit se tarissant au propre comme au figuré, à réagir avec fidélité et patience.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Lynn, John A. (1999). Les guerres de Louis XIV. Londres : Tempus Perrin, 568p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Sources (images) :

Carte des territoires protestants (huguenots) en France : https://fr.wikipedia.org/wiki/Huguenot

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9vocation_de_l%27%C3%A9dit_de_Nantes (édit de Fontainebleau)

https://museeprotestant.org/de/notice/die-hugenottische-fluchtbewegung/ (carte des émigrations protestantes)