Le règne de Louis XIV (partie XXXV) : fragile équilibre (1707-1708)

Rappel : Les deux camps regardaient 1706 comme année décisive. Louis XIV voulait frapper un grand coup, surtout en Flandre. Mais Villeroy y dirigeait l’armée. Ayant mal disposé son armée, il se laissa surprendre par Marlborough à Ramillies et, prenant des décisions tactiques désastreuses, essuya une lourde défaite. Celle-ci, en plus de définitivement condamner la carrière de Villeroy, ouvrit un boulevard à Marlborough qui s’empara de nombreuses villes. Vendôme parvint tardivement sur le front pour stopper l’hémorragie que des transferts de forces depuis l’Allemagne avait en partie colmatée. Sur le Rhin, Villars repoussa les Impériaux dans leurs terres mais ne put se montrer plus ambitieux car devant envoyer des troupes aux Pays-Bas espagnols. En Italie, Vendôme débuta bien l’année puis posa le siège sur Turin, où se terrait le duc de Savoie. Seulement, les plans d’attaque des Français étaient particulièrement mal réfléchis. Si bien qu’Eugène de Savoie put venir secourir Turin et affronter les Français. Ceux-ci n’étaient plus dirigés que par Marsin, La Feuillade et Monsieur (Philippe, duc d’Orléans, frère du roi), Vendôme ayant été appelé sur le front du Nord. Si Philippe fit preuve de bon sens et conseilla d’affronter Eugène dans de bonnes conditions, Marsin et La Feuillade refusèrent, menant à une seconde lourde défaite française en 1706. En Espagne, Philippe V assiégeait Barcelone, où se terrait le prétendant Charles III. Pour la première fois, les deux hommes se faisaient face. Seulement, une flotte alliée chassa son homologue française, condamnant le siège à une issue défavorable. Cerné par l’ennemi, Phillipe V refusa de se réfugier en France, ce qu’on lui conseillait pourtant. Madrid tomba mais la décision de Philippe de refuser la fuite vers la France lui gagna définitivement le cœur des Castillans qui se soulevèrent partout en Espagne contre l’occupation des Alliés. Ceux-ci, acculés, se replièrent sur Valence. Philippe reprit ainsi Madrid fin 1706. Si la situation française n’était pas très réjouissante en cette fin d’année, Louis XIV restait positif, car c’était rendre probable une victoire qui donnerait tout l’héritage espagnol aux Habsbourg d’Autriche, issue que ne pouvaient accepter les puissances maritimes. Il y avait peut-être là matière à négocier.

Louis XIV tenta d’amener les Alliés à la table des négociations en 1707, en vain. Ces derniers visaient désormais une invasion de la Provence et une attaque sur Toulon. Un tel objectif privait Marlborough d’une offensive en Flandre ou même en Moselle, cette dernière lui étant refusée par les Hollandais. De toute façon, les Français creusaient activement de nouvelles lignes de défense. Vendôme fut contraint par Versailles à des objectifs purement défensifs en Flandre tandis que le roi prélevait des troupes sur ce front pour les envoyer dans le sud de la France. Pour finir de condamner le front de Flandre à l’immobilisme, Marlborough dut se rendre en Pologne jusqu’au mois d’avril.

En août 1706, les troupes suédoises, ayant repoussé les attaques de la Russie, d’une partie de la Pologne et d’Etats allemands, s’installèrent en Saxe à Altranstädt. Les Alliés craignaient depuis le début de la Grande Guerre du Nord (1700-1721) que la Suède ne décide de libérer la Silésie pour protéger les sujets protestants de l’empereur. Une telle attaque de Charles XII de Suède contre le Saint Empire aurait pu amener à une conjonction des deux guerres. Le jeune roi de Suède, en Saxe, devint l’arbitre de l’Europe. Les diplomates affluèrent pour l’encourager ou le dissuader d’attaquer l’empereur. En avril 1707, Marlborough lui-même se rendit à Altranstädt pour négocier avec le roi de Suède, devenant ainsi officieusement le diplomate en chef des Alliés. Le prestige militaire de Marlborough détourna Charles XII de la Silésie. Il décida, sur les bons conseils de l’Anglais, de lancer une grande offensive contre la Russie pour y installer, à la place de Pierre le Grand, un tsar plus accommodant. Cette offensive se terminera par le désastre de Poltava, deux ans plus tard.

Si rien ne se produisit de significatif en Flandre en 1707, Villars, pressé par Chamillart, secrétaire d’Etat à la Guerre et contrôleur général des Finances, devait mener une campagne militaire et financière en Allemagne. Les revenus de 1708 étaient consommés en avance, une bonne partie de la solde des troupes non payée depuis 1706. De 1700 à 1706, le total des dépenses avait atteint 1 100 millions en France, alors que les recettes avaient rapporté 350 millions sur la même période. Chamillart eut recours à tous les expédiants et Nicolas Desmarets (neveu de Colbert) l’aida dans cette tâche, avant de totalement le remplacer : ventes d’offices, anoblissements moyennant finances, réduction des rentes de l’Hôtel de Ville, avances sur recettes, augmentations de gages, taxations autoritaires des financiers, mutations monétaires par l’augmentation du cours légal de l’écu et du louis (en dévaluant la monnaie de compte : la livre) et la mise en circulation de « billets de monnoye » de toutes sortes (billets des commis de l’extraordinaire des guerres, des trésoriers de la marine, quittances des trésoriers-payeurs, etc. ). Le Roi-Soleil ayant perdu une grande partie de la Flandre, il fallait trouver de l’argent autre part. Villars se décida à attaquer les lignes de Stollhofen, un obstacle conséquent derrière lequel se cachait toujours Louis de Bade. Face aux impressionnants ouvrages défensifs et aux zones inondées par les ingénieurs hollandais, Villars rusa. Le maréchal, disposant de 30 000 hommes, fit diversion sur le flanc droit et enfonça en réalité les lignes à Lauterbourg au centre avec l’essentiel de ses forces et Bühl sur le flanc gauche avec le reste des troupes. Villars avait organisé un bal à Strasbourg dans la nuit du 19 au 20 mai pour endormir la méfiance de Bade. Le 22, il attaquait. En réalité, les ennemis se replièrent des lignes de la section de Bühl avant même l’attaque française, en catastrophe, laissant toute l’artillerie derrière eux. Ils avaient considéré les mouvements français comme compromettants pour la bonne défense des lignes Stoffhofen dans ce secteur. Villars s’empara donc des formidables lignes Stollhofen sans perte. Il mit par la suite l’Allemagne à contribution, rapportant 2 750 000 livres au roi, payées par Wurtemberg, Bade et Dourlach. En parallèle, en 1707, Louis XIV ne soutint pas la diète d’Ónod qui proclama la déchéance des Habsbourg et l’indépendance hongroise. Fidèle à l’alliance suédoise, Louis XIV ne signa pas non plus le traité de Varsovie entre Pierre le Grand de Russie et les Hongrois qui promettait le trône de Pologne à Rákóczy.

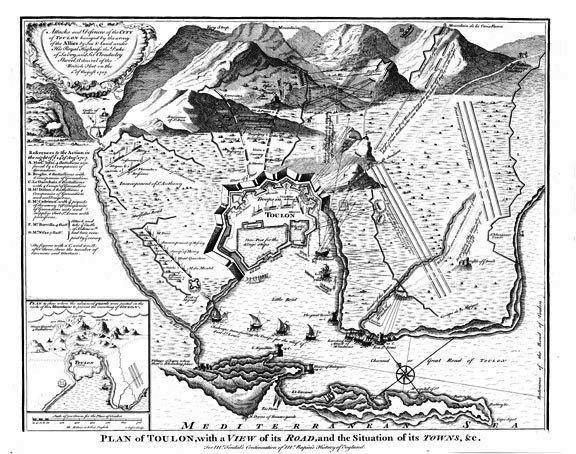

En Italie, la convention de Milan, le 13 mars 1707, permit à Louis XIV d’évacuer ses garnisons de Lombardie et du pays de Montouan. Le roi de France venait de perdre l’Italie du nord, mais au moins récupérait-il de précieuses troupes. Pendant ce temps, l’archiduc Charles marcha sans grande résistance sur Naples. Depuis l’Italie du Nord, les Alliés lancèrent, sous l’égide du prince Eugène, accompagné de Victor-Amédée, l’offensive vers Toulon. Le but était d’enfin faire tomber une ville française, pour le prestige. Pour les Britanniques*, à l’initiative de ce plan, c’était également l’occasion d’établir leur commerce au Levant. Or, les Autrichiens n’avaient que faire de favoriser le commerce britannique et s’intéressaient bien davantage à la conquête de territoires espagnols : Naples, à cet égard, semblait prêt à tomber. Le duc de Savoie, pour sa part, voulait conquérir méthodiquement toutes les villes françaises autour du Piémont et limiter la puissance autrichienne en Italie. Eugène de Savoie, lui, trouvait le plan pour s’emparer de Toulon militairement difficile, compte tenu du ravitaillement et n’y était donc pas favorable. Les Britanniques payèrent l’opération pour mettre tout le monde d’accord.

*En mars 1707, l’Angleterre devient la Grande-Bretagne par les Acts of Union unifiant l’Angleterre et l’Ecosse. De fait, il nous faut donc parler des Anglais et d’Angleterre avant mars 1707, puis des Britanniques et de Grande-Bretagne après cette date.

Le maréchal de Tessé prépara les défenses de Toulon, Aix et Marseille mais seul Toulon fut menacé : 45 000 hommes se trouvèrent à sa porte. Bien que bloquant le port et assiégeant la ville à partir du 28 juillet 1707 et lançant des offensives, les assaillants subissaient de grandes pertes, notamment du fait des contre-attaques françaises. Finalement, les Alliés se retirèrent les 21 et 22 août. Si l’échec des Alliés était une victoire tactique majeure pour la France, le tableau était terni par le sabordage de la flotte française de Toulon : 15 navires de ligne avaient été coulés pour les protéger, dans l’optique de les remettre à flot ensuite (certains le furent effectivement). Ainsi, à court terme, la flotte française avait perdu autant de bâtiments pendant le siège de Toulon que pendant la bataille de La Hougue. Surtout, pour la première fois du règne de Louis XIV, les ennemis de la France s’étaient enfoncés dans le territoire français.

En 1707, 15 000 Français, sous la férule du duc d’Orleans, renforcèrent l’Espagne. Philippe V vola de victoire en victoire et triompha. Le maréchal de Noailles conduisait les Français depuis le Roussillon et le maréchal de Berwick commandait les Franco-Espagnols à Valence. Alors que Galway assiégeait Villena sur la côte, Berwick marcha sur son adversaire qui lui fit face à Almanza le 25 avril 1707. Les Franco-Espagnols alignaient 21 000 hommes, les Alliés 16 000. Galway voulait attaquer avant que Berwick ne soit renforcé par le duc d’Orléans. Après d’âpres combats, la cavalerie française enfonça l’aile droite de Galway puis aida la cavalerie espagnole à enfoncer son aile gauche. Alors, le centre lâcha. Galway subit 4 000 pertes et 3 000 prisonniers, soit presque la moitié de ses effectifs. L’efficacité de la cavalerie d’élite espagnole était la preuve que les reformes militaire d’Orry portaient leurs fruits. Valence tomba aux mains des Franco-espagnols le 8 mai. Saragosse suivit le 26, puis Xativa en juin et Lérida en novembre. La population de Xativa, pour avoir résisté, fut déportée vers la Manche ; la ville fut brûlée puis repeuplée de sujets favorables à Philippe et renommée San Felipe. La province de Valence était de nouveau dans l’escarcelle de Philippe V. Almanza fut la seule grande bataille en Espagne pendant cette guerre. Sur le front portugais, Ciudad Rodrigo fut récupéré par les Français. Fin 1707, les Alliés refusèrent à nouveau de négocier la paix.

Avec la reconquête et du fait du manque de fidélité de l’Aragon, la Nueva Planta (« nouvelle organisation »), des réformes administratives profondes, furent mises en œuvre et le fueros abolit. La fiscalité de Castille s’étendit à toute l’Espagne, donnant à la monarchie davantage de moyens. Avec les biens confisqués aux aristocrates ayant fait défection et la nouvelle donne fiscale, l’Etat espagnol doubla ses revenus entre 1703 et 1713. Les réformes françaises aboutirent.

En 1708, la France avait prévu un débarquement du Prétendant Stuart, Jacques III, avec 6 000 hommes en Ecosse. L’affaire avait été plusieurs fois reportée et fut finalement un échec sans même combattre : le « Scott Plot » avait été ébruité. Du reste, l’opération n’était pas une folie hors sol. L’Ecosse n’était alors défendue que par 2 500 hommes et il n’était pas déraisonnable de penser que 30 000 Ecossais se seraient ralliés à la cause, vu que certains Ecossais refusaient l’Acte d’Union, assemblant officielle l’Angleterre et l’Ecosse pour former le royaume de Grande Bretagne en 1707 et que 20 000 d’entre eux se soulevèrent après la guerre. Et puis, il existait des Britanniques mécontents qui ne digéraient pas qu’on ait promis la succession de la couronne anglaise à l’Electeur du Hanovre.

En février, les whigs de Godolphin s’emparèrent entièrement du pouvoir en Grande-Bretagne après la disgrâce du meneur tories Harley pour négligence dans une affaire de renseignements fournis aux Français. C’était une victoire des bellicistes qui augurait un prolongement de la guerre. En 1708, la France était pourtant endettée à hauteur de 483 millions de livres et, elle qui avait déjà consommé par anticipation la majorité de ses revenus des années 1706 et 1707, avait également englouti une partie des revenus anticipés de 1709-1712. Si bien qu’en 1708, il restait 20 millions de livres pour faire face aux 203 millions des dépenses prévues sur l’année. En mars, Louis XIV retira à Chamillart le poste de contrôleur général des Finances pour le confier à Nicolas Desmarets, neveu de Colbert chevronné en finance ayant, on s’en souvient, jadis subi une disgrâce après une accusation de corruption. Son esprit vif et imaginatif permit à la couronne de France de finir la guerre, financièrement parlant.

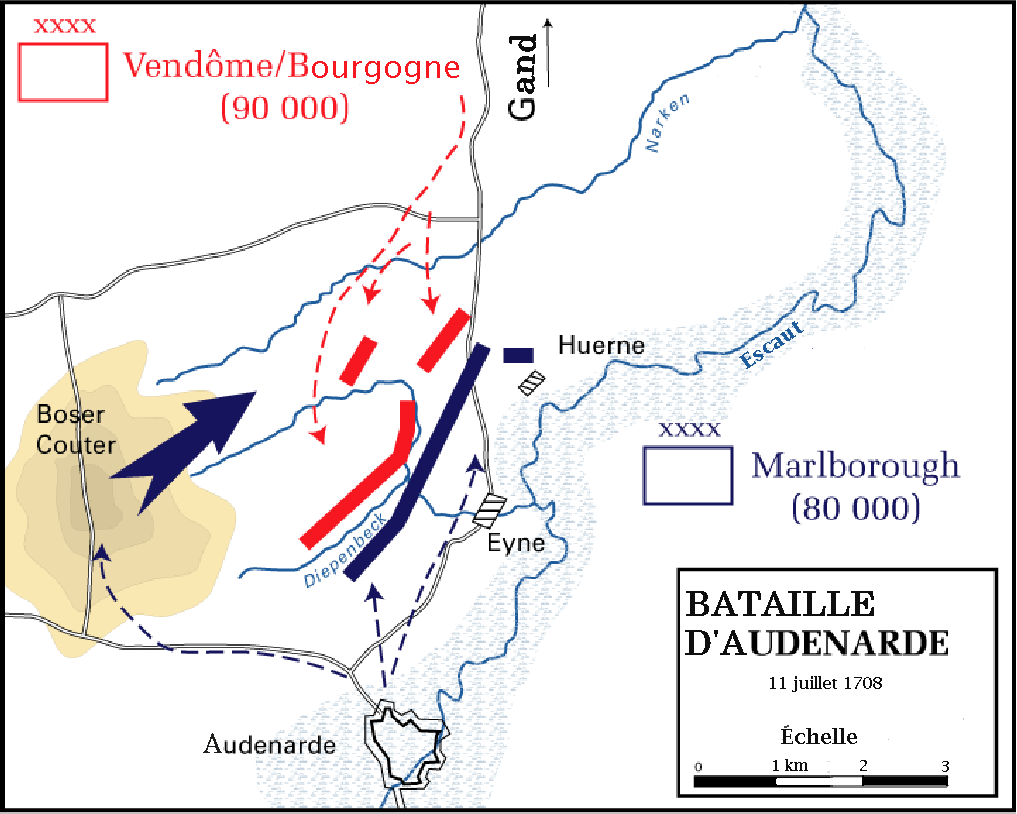

Sur le front de Flandre, l’armée franco-espagnole de Vendôme et Bourgogne prit Marlborough au dépourvu en s’emparant de Gand et Bruges. Des cavaliers français s’étaient présentés comme déserteurs à Gand et avaient été autorisés à entrer. Ils eurent tôt fait de contrôler la porte et d’installer un gouvernement profrançais. Bruges, apprenant la chute de Gand, capitula devant les Français qui leur sommaient de se rendre. Pour autant, Vendôme et le duc de Bourgogne se brouillant, ils n’attaquèrent pas Marlborough au meilleur moment : Vendôme le désirait, demandant à prendre la route de Bruxelles avec 80 000 hommes contre les 60 000 de Marlborough, Bourgogne s’y refusait. Eugène de Savoie fit jonction avec Marlborough, lui apportant 35 000 hommes supplémentaires. Les Franco-espagnols essayèrent alors de prendre Audenarde, dernière forteresse d’importance sur la Scheldt. Toutefois, Marlborough et Eugène de Savoie, en imposant une dure marche forcée à leurs troupes, les devancèrent. Les cavaliers de la coalition furent les premiers à traverser. Une attaque franco-espagnole à cet instant n’aurait pas manqué d’aisément écraser Marlborough et Eugène. Vendôme supplia Bourgogne d’attaquer, celui-ci hésita puis refusa. Eugène l’admettra lui-même : « Sans cette mésintelligence, nous aurions été battus. » La bataille d’Audenarde, le 11 juillet 1708, fut une bataille de rencontre : c’est-à-dire une bataille entre deux armées non préparées au combat, promettant une lutte confuse et, en l’occurrence, sans artillerie. Surpris, Vendôme dirigea la droite française et laissa la gauche au duc de Bourgogne, 26 ans. Ce dernier ne sut pas manœuvrer et diriger, si bien que Vendôme accusa l’essentiel du poids de la bataille avec sa seule aile droite. Le général français ne dirigeait que 2/3 de son armée car Bourgogne et ses conseillers refusaient d’engager le combat et n’attaquèrent finalement que gauchement au centre. L’armée de Vendôme fut assaillie sur les flancs. Le piège était en train de se refermer lorsque la pluie et la nuit tombante permirent aux Franco-Espagnols de s’échapper. Malgré tout, ces derniers perdirent entre 7 000 (chiffre officiel français) et 15 000 hommes (chiffre des Alliés, certainement plus réalistes). Marlborough et Eugène, eux, perdirent 3 000 hommes. Les Français auraient pu l’emporter si l’aile gauche s’était battue. Bourgogne poussa alors à la retraite, qui fut effectuée dans le désordre et contre l’avis de Vendôme.

Pour profiter de cette victoire, Marlborough proposa une campagne côtière évitant les forteresses françaises. Les Hollandais refusèrent et donnèrent Lille pour objectif. Boufflers et une garnison de 14 000 hommes défendaient la ville sur laquelle Eugène de Savoie posa le siège le 22 août avec 35 000 hommes tandis que Marlborough le couvrait avec 75 000 hommes. Les Français, sous Vendôme, Bourgogne et Berwick, rassemblèrent 100 à 120 000 soldats. L’armée de secours française n’intervint pas à cause de Bourgogne, qui souhaitait consulter Versailles au préalable. Le temps que la réponse – positive – ne parvienne, l’occasion était passée. Finalement, Vendôme se résigna à ne pas attaquer Marlborough mais demanda au roi qu’il rappelle Bourgogne. Le roi devait arbitrer entre son meilleur général et son hériter : il ne devait humilier aucun des deux donc ne put les séparer. Mais ne pas tenter quelque chose pour sauver Lille tout en dirigeant 100 000 hommes était une honte. Alors que le duc britannique s’attendait à une bataille et prépara en toute hâte des défenses, les Français préférèrent contourner le siège et tenter, en vain, de couper toutes les routes de communication. L’électeur de Bavière, avec 15 000 hommes, bombarda même Bruxelles pour faire diversion, mais Marlborough le chassa.

Eugène perdit des milliers d’hommes en septembre 1708 en attaquant le chemin couvert de Lille avec la technique « à la Coehoorn », véritable victoire posthume du maréchal de Vauban sur son rival. Marlborough essaya également, en vain. Boufflers, qui défendait Lille avec énergie, était à court de poudre. Alors, 2 000 cavaliers français portant un insigne hollandais traversèrent les lignes. Mais ils furent découverts et, dans la précipitation, 160 d’entre eux explosèrent avec la poudre qu’ils transportaient. C’était « l’affaire des poudres ». Malgré tout, Boufflers reçut ainsi 40 000 livres de poudre et put prolonger la résistance. Les Français espéraient qu’en tenant jusqu’à l’hiver, Boufflers pousserait de fait les Alliés à lever le siège. Mais le chemin couvert tomba lors de la septième attaque, le 17 octobre. Les Alliés avaient fait une brèche dans les murs que les défenseurs ne parvinrent pas à durablement colmater. Alors, Boufflers rendit la ville le 22 octobre pour tenir six semaines supplémentaires en défendant la citadelle. Le 8 décembre 1708, sans espoir de secours, il fit battre la chamade et capitula. Les Alliés avaient perdu plus de 15 000 hommes pour prendre Lille, chiffre inouï. Mais c’était malgré tout une première brèche – et d’importance – dans la ceinture de fer de Vauban. Après quoi, les Alliés s’emparèrent de Gand le 30 décembre.

Les combats en Flandre accaparèrent toutes les forces au nord. Sur le Rhin, il ne se passa rien cette année-là. En Hongrie, les 15 000 hommes de Rákóczi furent écrasés par 10 000 Impériaux à la bataille de Trencsén, le 3 août 1708, infligeant à la rébellion un coup dont elle ne se relèverait pas. Louis XIV craignait, à raison, que cela permette à l’Autriche de faire basculer davantage de forces à l’ouest. Depuis l’Italie, Victor-Amédée chercha à libérer la Savoie encore sous occupation française et à attaquer le Dauphiné. Il se heurta au maréchal de Villars, qui le repoussa en s’appuyant sur Montmélian et Birançon. En Espagne, trois armées franco-espagnoles luttèrent contre le nouveau commandant en chef des forces alliées en Espagne : Starhemberg. Les Alliés subirent une guérilla des miquelets et des partisans tandis que le duc d’Orléans s’emparait de Tortosa le 11 juillet 1708, sur l’Elbe. Sur mer, après avoir pris la Sardaigne, les Britanniques s’emparèrent de Port-Mahon le 29 septembre puis de Minorque dans sa totalité. Sur la côte, les Franco-Espagnols reprirent Denia le 17 novembre et la ville d’Alicante début décembre. Mais la citadelle d’Alicante, gardée par une garnison britannique, résista jusqu’au 18 avril 1709.

Sources (texte) :

Petitfils, Jean-Christian (1995). Louis XIV. Paris : Tempus Perrin, 785p.

Oury, Clément (2020). La guerre de succession d’Espagne, la fin tragique du Grand Siècle. Paris : Tallandier, 528p.

Lynn, John A. (1999). Les guerres de Louis XIV. Londres : Tempus Perrin, 568p.

Bluche, François (1986). Louis XIV. Paris : Fayard, 1040p.

Sous la direction de Drévillon, Hervé et Wieviorka, Olivier (2021). Histoire militaire de la France. Des Mérovingiens au Second Empire. Paris : Tempus Perrin, 1182p.

Sources (images) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_guerre_du_Nord (Grande guerre du Nord)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Toulon_(1707) (siège de Toulon)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Fitz-James (Berwick)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Almansa (bataille de l’Almanza)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Massu%C3%A9 (Galway)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Audenarde_(1708) (bataille d’Audenarde)